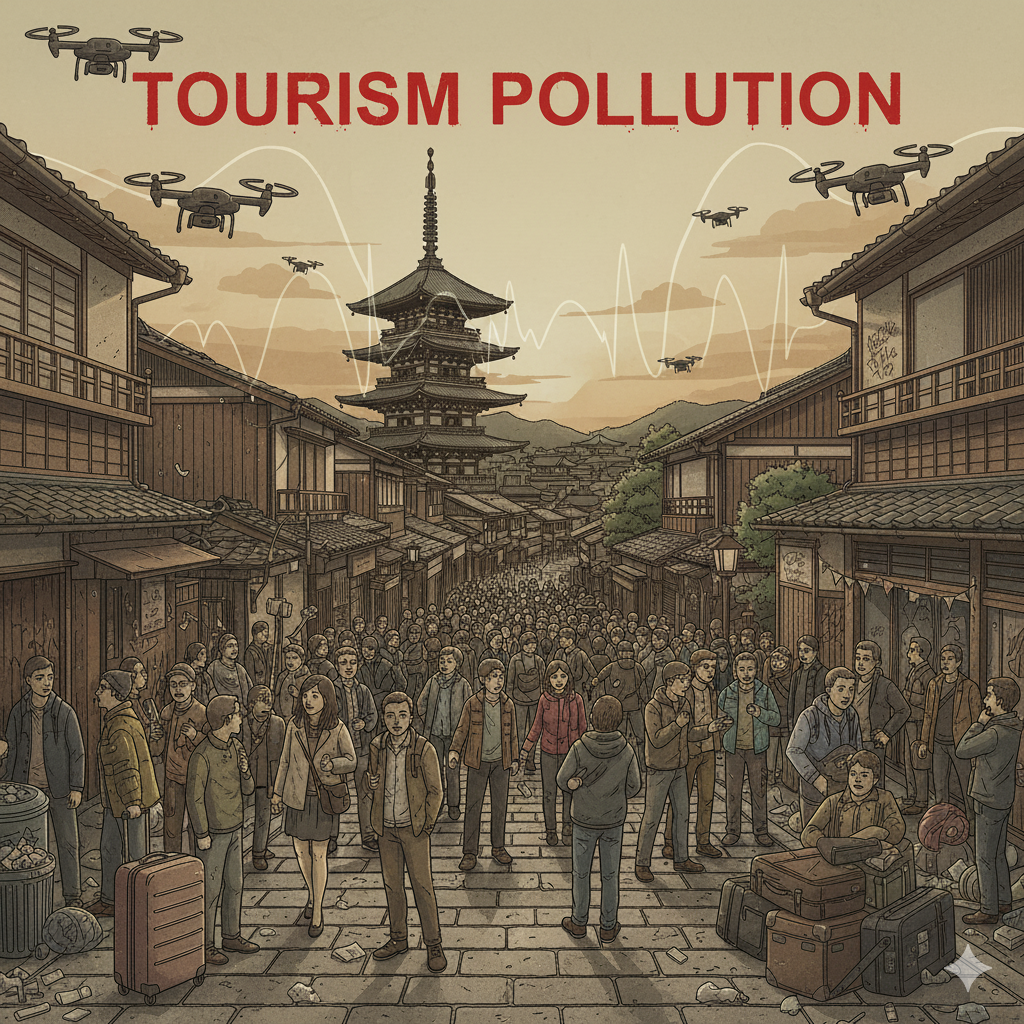

観光公害(オーバーツーリズム)とは?日本の深刻な事例(京都・鎌倉・富士山)と原因、持続可能な対策を徹底解説

「観光公害」の概要

観光公害(かんこうこうがい)とは、特定の観光地に国内外から観光客が過度に集中し、その地域の住民の生活や自然環境、さらには観光客自身の満足度まで著しく悪化させてしまう社会問題のことです。

これは「オーバーツーリズム(Overtourism)」という国際的な用語とほぼ同じ意味で使われます。

地域が経済的に潤うという観光のメリット(経済効果)を、騒音、交通麻痺、ゴミ問題、マナー違反といったデメリット(公害)が上回ってしまった状態を指します。

近年、日本ではインバウンド(訪日外国人観光客)の急増や、SNSによる特定の場所への人気集中などを背景に、各地でこの観光公害が深刻化しています。

「観光公害」の詳細情報

観光公害(オーバーツーリズム)の主な原因

観光公害が特定の地域で発生する背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

-

インバウンド観光客の急増:

円安やビザの緩和、LCC(格安航空会社)の普及により、訪日外国人観光客が爆発的に増加しました。 -

SNSによる人気スポットへの集中:

InstagramやTikTokなどで「インスタ映え」する特定の景色やスポットが拡散されると、その場所を訪れることが目的化した観光客が短期間に殺到します。 -

特定の時期・場所への過度な集中:

観光客が特定の時期(桜や紅葉のシーズン、週末)や、特定の有名な観光地・時間帯に集中し、その地域の受け入れ可能容量(キャパシティ)を大幅に超えてしまいます。 -

宿泊形態の変化(民泊):

Airbnbなどの民泊が普及したことで、これまで住宅地だったエリアに観光客が流入し、深夜の騒音やゴミの分別ルール違反といった住民との新たな摩擦が生じています。 -

文化・習慣の違いによるマナー違反:

私有地への無断立ち入り、ゴミのポイ捨て、公共の場での大声など、観光客と地域住民との間での文化的な規範や習慣の違いが、意図しないマナー違反やトラブルにつながっています。

日本国内における観光公害の深刻な事例

日本各地で、観光公害は現実的な問題として住民生活を脅かしています。

-

京都府(京都市):

「市バスが観光客で満員になり、地域住民(特に高齢者や通勤・通学客)が乗れない」という問題が慢性化しています。また、祇園などの花見小路では、私有地への無断侵入や、芸妓さん・舞妓さんを追いかけて無断で撮影する「パパラッチ行為」が後を絶ちません。

-

神奈川県(鎌倉市):

週末や祝日には、主要な道路で深刻な交通渋滞が発生します。人気漫画「スラムダンク」の聖地とされる江ノ島電鉄の踏切(鎌倉高校前駅近く)には、主に海外からのファンが殺到し、車道にはみ出しての写真撮影が常態化し、交通の妨げや事故の危険性が指摘されています。

-

富士山(山梨県・静岡県):

装備が不十分なまま夜通し登頂を目指す「弾丸登山」が横行し、低体温症や高山病による救助要請が急増しています。また、登山道の混雑やゴミの不法投棄も深刻です。

最近では、富士山の撮影スポットとしてSNSで有名になったコンビニ(山梨県富士河口湖町のローソン)に観光客が殺到し、歩道の占拠や私有地への侵入が問題となり、町が景観を遮るための「黒い幕」を設置する事態にまで発展しました。

-

北海道(美瑛町・富良野市):

美しい丘の風景を写真に収めようとする観光客が、農家の私有地である畑に無断で立ち入り、農作物を踏み荒らしたり、病原菌を持ち込んだりする被害が発生しています。

観光公害(オーバーツーリズム)への対策

この深刻な問題に対し、国や各自治体は様々な対策を講じ始めています。

-

経済的負担の導入(抑制策):

観光客に一定の負担を求めることで、混雑緩和や財源確保を目指します。例:広島県廿日市市(宮島)の「宮島訪問税」の導入、富士山(山梨県側)の「登山料(入山料)」の義務化、京都市などの「宿泊税」の活用。

-

入域制限・予約制の導入(抑制策):

物理的に観光客の数をコントロールします。例:沖縄県西表島の1日あたりの入域者数の上限設定、岐阜県白川郷のライトアップイベントの「完全予約制」の導入。

-

観光客の分散(分散策):

特定の場所や時間への集中を避けるよう誘導します。例:観光庁による「時期(オフシーズン)」「場所(地方のマイナーな観光地)」を分散させるためのプロモーション、京都の早朝拝観の推奨。

-

マナー啓発とルールの強化:

多言語での看板設置、SNSでの注意喚起、マナー違反に対する罰金(イタリアのポルトフィーノでは「自撮り禁止ゾーン」での立ち止まりに罰金)など。 -

インフラ整備:

観光客専用バスの導入や、ゴミの回収能力を強化するIoTゴミ箱「SmaGO(スマゴ)」の設置。

参考動画

まとめ

観光公害(オーバーツーリズム)は、観光振興による経済的恩恵と、地域住民の平穏な生活という、両立が難しい二つの価値が衝突することで発生する問題です。

観光客が「悪」なのではなく、地域の受け入れ能力を超える「過度な集中」こそが問題の本質です。

この問題が放置されれば、地域の魅力が損なわれ、住民が去り、最終的には観光客自身も離れていくという「観光の自己破壊」を招きかねません。

行政や事業者による対策はもちろん重要ですが、私たち観光客一人ひとりも「訪問させてもらっている」という謙虚な姿勢を持ち、地域の文化やルールを尊重する「責任ある観光(レスポンシブル・ツーリズム)」を実践することが不可欠です。

地域、事業者、そして観光客が一体となり、環境や文化を守りながら経済も回す「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の実現が、今まさに求められています。

関連トピック

オーバーツーリズム (Overtourism): 観光公害とほぼ同義で使われる国際的な用語です。

サステナブル・ツーリズム (Sustainable Tourism): 「持続可能な観光」と訳されます。地域の環境、文化、経済のバランスを保ちながら、観光を持続的に発展させていこうとする考え方です。

インバウンド (Inbound): 訪日外国人観光客を指します。オーバーツーリズムの主な要因の一つとして分析されることが多いです。

民泊 (Minpaku): 一般の住宅に観光客を有料で宿泊させるサービスです。宿泊施設不足の解消に寄与した一方、騒音やゴミ問題など住民とのトラブルの原因ともなっています。

レスポンシブル・ツーリズム (Responsible Tourism): 「責任ある観光」と訳されます。観光客自身が、自らの行動が地域社会や環境に与える影響を自覚し、より良い影響をもたらすよう責任を持って行動する観光のスタイルです。

関連資料

観光白書: 観光庁が毎年発行している報告書です。インバウンドの動向やオーバーツーリズム対策の最新の取り組みについて詳細に記載されています。

UNWTO(国連世界観光機関)の報告書: オーバーツーリズムに関する国際的な定義、事例、および管理戦略についての提言を行っています。

『観光公害』関連の書籍: この問題を深く掘り下げた新書や専門書が多数出版されており、より詳細な事例や背景を知ることができます。