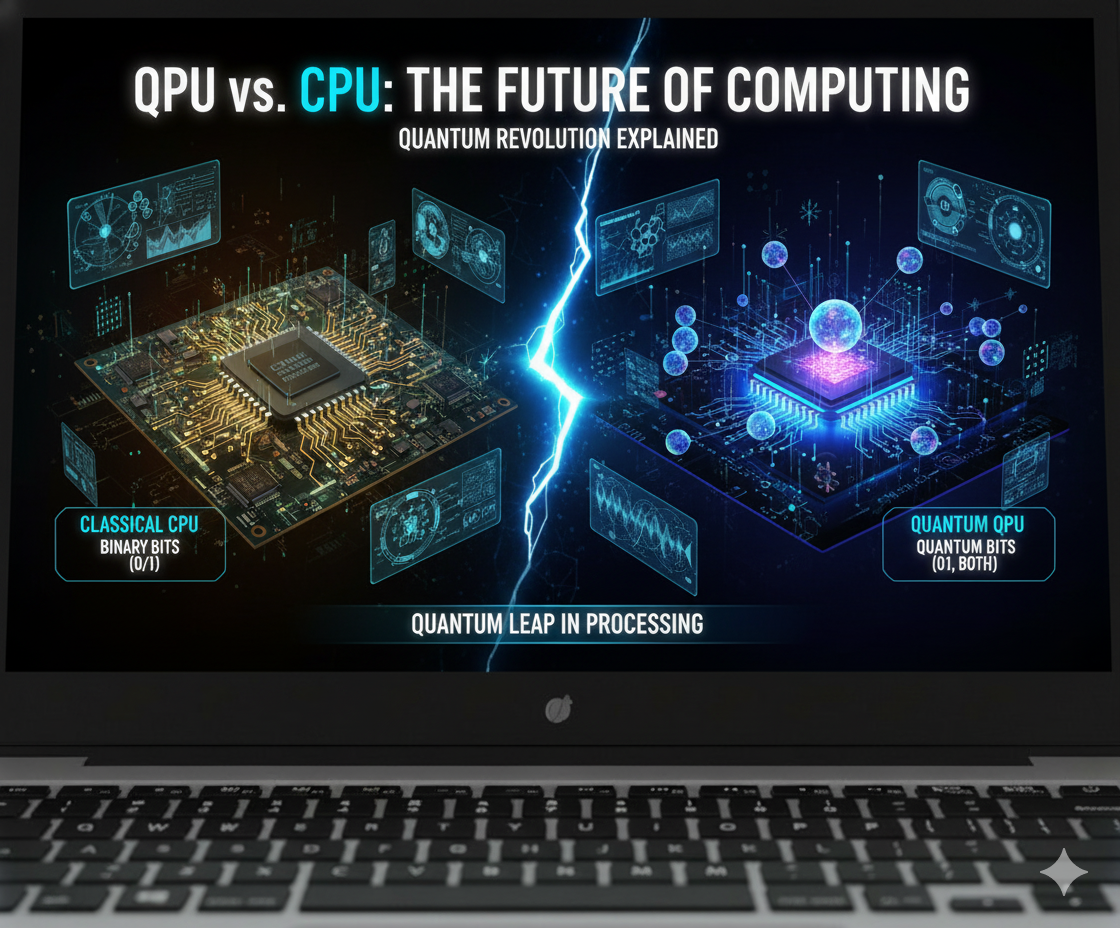

量子ビットプロセッサ(QPU)とは?CPUとの違いと未来の計算革命の仕組みを徹底解説

量子ビットプロセッサ(QPU) 概要

量子ビットプロセッサ(QPU: Quantum Processing Unit)とは、次世代のコンピュータ「量子コンピュータ」の「脳」にあたる中核的な演算装置のことです。

従来のコンピュータが「CPU(中央演算処理装置)」を搭載しているのに対し、量子コンピュータはQPUを搭載しています。

最大の違いは、情報の基本単位にあります。

CPUが「0」か「1」のどちらか一方の状態しか取れない「ビット」を使うのに対し、QPUは「0」と「1」の状態を同時に併せ持つことができる「量子ビット(qubit)」を使用します。

この特性により、QPUは従来のコンピュータでは何百年、何千年とかかっても解けないような特定の複雑な問題を、桁違いの速さで解くことができると期待されています。

量子ビットプロセッサ(QPU) 詳細

QPUとCPUの根本的な違い

従来のコンピュータのCPUは、「古典物理学」の法則に基づいています。

情報は「ビット」として扱われ、これは「電気が流れている(1)」か「流れていない(0)」かという、明確に区別された2つの状態のどちらか一方しか取れません。

Shutterstock

これは、部屋の照明スイッチが「オン」か「オフ」のどちらかであることと似ています。

一方、量子ビットプロセッサ(QPU)は、「量子力学」というミクロの世界の不思議な法則を利用します。

QPUが扱う「量子ビット」は、0か1か確定しておらず、「0であり、かつ1でもある」という「重ね合わせ(Superposition)」の状態を取ることができます。

これは、倒れるまで「表でもあり裏でもある」回転中のコインに例えられます。

この「重ね合わせ」のおかげで、QPUは圧倒的な並列計算能力を持ちます。

例えば、4ビットのCPUは $2^4=16$ 通りの状態のうち1つしか一度に処理できませんが、4量子ビットのQPUは $2^4=16$ 通りの状態すべてを「重ね合わせ」として同時に保持し、一気に計算(探索)することができます。

もしN個の量子ビットがあれば、$2^N$ 通りの計算を並列で実行できることになり、その計算能力はNの増加と共に爆発的に(指数関数的に)増大します。

QPUを支える「量子もつれ」

QPUのもう一つの重要な原理が「量子もつれ(Quantum Entanglement)」です。

これは、複数の量子ビットが、どれだけ離れていてもお互いに結びつき、不思議な相関関係を持つ現象です。

例えば、2つのもつれた量子ビットがある場合、片方の状態を「測定」して「0」だと確定した瞬間、もう片方の量子ビットの状態も(たとえ宇宙の反対側にあったとしても)瞬時に確定します。

QPUは、この「重ね合わせ」と「量子もつれ」を「量子ゲート」と呼ばれる操作で巧みに操ることによって、従来のコンピュータでは不可能なアルゴリズムを実行します。

量子ビットプロセッサの主な実現方式

量子ビットは非常にデリケートなため、その実現方法は一つではありません。

現在、世界中の企業や研究機関が、様々な方式でQPUの開発競争を繰り広げています。

主な方式には以下のようなものがあります。

-

超伝導方式 (Superconducting): GoogleやIBM、理化学研究所などが採用する、現在最も主流の方式です。超伝導回路(ジョセフソン接合)を使って量子ビットを構成します。計算速度が速い利点がありますが、量子状態を保つために絶対零度に近い極低温(約-273℃)まで冷却する巨大な冷凍機が必要です。

-

イオントラップ方式 (Trapped Ion): イオン(原子)をレーザーや電磁場で真空中に固定し、その状態を量子ビットとして利用します。量子状態が比較的安定しており(エラーが少ない)、精度が高いのが特徴ですが、計算速度が超伝導方式に比べて遅い傾向があります。

-

光方式 (Optical): 光の粒子である「光子」の状態を量子ビットとして利用します。他の方式と異なり、極低温の冷却装置が不要で、室温でも動作する可能性があるのが大きな利点です。

-

半導体量子ドット方式 (Semiconductor Quantum Dot): 既存の半導体製造技術(CMOS)を応用できるため、将来的な大規模化・集積化に有利と期待されている方式です。

最大の課題:デコヒーレンスとエラー訂正

QPUが真の力を発揮するためには、克服すべき大きな課題があります。

それが「デコヒーレンス」です。

「重ね合わせ」のような量子の状態は、外部からのわずかなノイズ(熱、振動、電磁波など)や観測によって、いとも簡単に壊れてしまいます。

この状態の破壊がデコヒーレンスであり、計算エラーの最大の原因となります。

これを防ぐため、QPUは極低温で冷却されたり、真空状態に置かれたりします。

さらに、エラーが発生すること自体を前提とした「量子エラー訂正」という技術が不可欠です。

これは、複数の「物理量子ビット」を使って、より安定的でエラーに強い「論理量子ビット」を1つ作り出す技術であり、実用的な量子コンピュータの実現に向けた最大のハードルの一つとされています。

参考動画

まとめ

量子ビットプロセッサ(QPU)は、従来のCPUとは全く異なる原理(量子力学)で動作する、未来の計算機の中核です。

「重ね合わせ」による並列計算能力は、特に「最適化問題」「分子シミュレーション」「暗号解読」といった分野で革命をもたらすと期待されています。

例えば、新薬の開発(創薬)や新しい材料の設計、金融市場のリスク予測、複雑な物流ルートの最適化など、現代のスーパーコンピュータでも解けない問題の解決に道を開く可能性があります。

ただし、QPUはCPUを完全に置き換えるものではありません。

メールやWeb閲覧、文書作成などは、これまで通りCPUの方が高速で効率的です。

QPUは、特定の高難度な問題を解決するために、CPUやGPUと協調して働く「コプロセッサ」のような形で普及していくと考えられています。

現在はまだ、デコヒーレンスという大きな壁と戦っている黎明期ですが、その技術革新は日進月歩で進んでおり、数十年後の社会基盤を支える重要な技術となることは間違いありません。

関連トピック

量子アニーリング (Quantum Annealing): QPUの実現方式の一つで、特に「組み合わせ最適化問題」を解くことに特化した量子コンピュータです。GoogleやIBMが目指す「量子ゲート方式」(汎用型)とはアプローチが異なりますが、物流や金融などの分野で一部実用化が始まっています。

量子超越性 (Quantum Supremacy/Advantage): 2019年にGoogleが発表した「Sycamore」プロセッサが達成したとされるマイルストーンです。特定のタスクにおいて、量子コンピュータが世界最速のスーパーコンピュータの計算能力を(実質的に)超えたことを示す言葉です。

デコヒーレンス (Decoherence): 量子ビットプロセッサが直面する最大の課題です。量子ビットが持つ「重ね合わせ」などの量子的な性質が、外部の環境(ノイズや熱)との相互作用によって失われてしまう現象を指します。

量子エラー訂正 (Quantum Error Correction): デコヒーレンスによって発生する計算エラーを検出・修正するための技術です。複数の(不安定な)物理量子ビットを使って、一つの(安定した)論理量子ビットを構築する必要があり、実用化に向けた鍵とされています。

関連資料

IBM Quantum: IBMが提供するクラウド量子コンピューティングサービスです。研究者や開発者は、クラウド経由で実際の量子ビットプロセッサ(QPU)にアクセスし、アルゴリズムを実行することができます。

図解入門 よくわかる量子コンピュータの基本 (書籍): 量子コンピュータやQPUの基本原理、仕組み、応用分野について、図解を交えて分かりやすく解説した入門書です。

NVIDIA Quantum (プラットフォーム): GPUの巨人であるNVIDIAが提供する、量子コンピュータと古典コンピュータ(GPU)を組み合わせたハイブリッドシミュレーション環境です。QPUの開発やアルゴリズム研究を加速させることを目的としています。