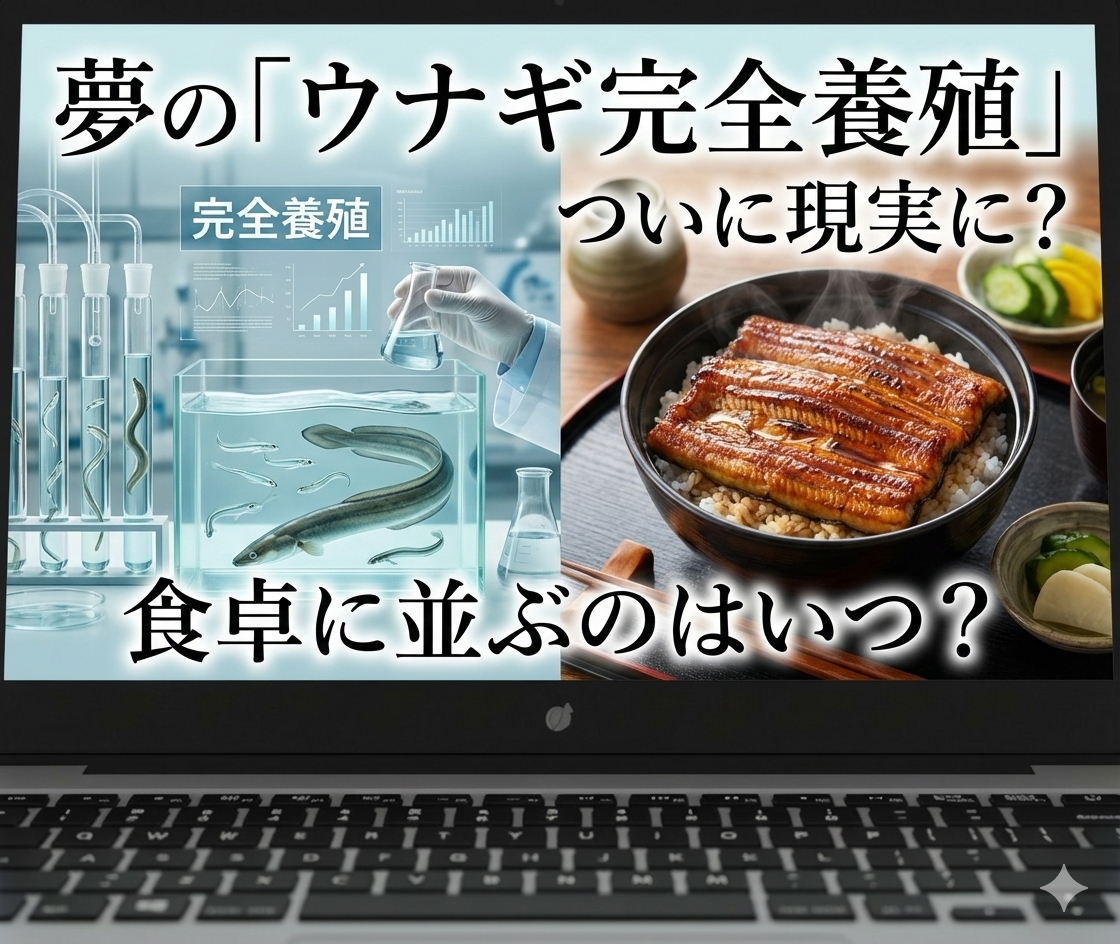

夢の「ウナギ完全養殖」がついに現実に?食卓に並ぶのはいつ?課題と最新技術を徹底解説

「ウナギ完全養殖」の概要

日本の食文化に欠かせない「ウナギ」。しかし、近年は稚魚の不漁により価格高騰が続き、絶滅も危惧されています。

そんな中、希望の光として注目されているのが「完全養殖」技術です。

これは天然の稚魚に頼らず、卵から親になるまで全てのサイクルを人間の手で管理する技術のこと。

すでに研究室レベルでは成功していますが、私たちがスーパーで安く買えるようになるには、まだいくつかのハードルがあります。

本記事では、ウナギ完全養殖の仕組み、実用化への課題、そして私たちの食卓に届く未来予測について分かりやすく解説します。

完全養殖の仕組みと実用化への壁

【そもそも「完全養殖」とは?従来の養殖との違い】

現在、私たちが食べている「養殖ウナギ」のほぼ100%は、実は「天然資源」に頼っています。

海で生まれた天然の稚魚(シラスウナギ)を捕獲し、それを養殖池で大きく育てているのです。つまり、稚魚が捕れなければ養殖もできません。

これに対し「完全養殖」は、人工孵化させた卵から稚魚を育て、さらにそのウナギから卵を採るというサイクルを繰り返します。

天然資源を全く減らさずにウナギを生産できる、まさに夢の技術です。

【なぜ難しい?ウナギの謎多き生態】

ウナギの完全養殖が難しい最大の理由は、その生態がいまだに多くの謎に包まれているからです。

ウナギはマリアナ海溝近くの深海で産卵し、孵化した赤ちゃんは「レプトセファルス」と呼ばれる柳の葉のような平たい形で、海流に乗って日本近海へやってきます。

このレプトセファルス期に何を食べているのかが長年不明でした。

また、オスとメスの産み分けや、性成熟を促すホルモン注射のタイミングなど、繊細なコントロールが必要であり、技術的な難易度が非常に高いのです。

【技術的ブレイクスルーと「エサ」の革命】

2010年、水産研究・教育機構が世界で初めて完全養殖に成功し、大きなニュースとなりました。成功の鍵を握ったのは「エサ」です。

研究の結果、サメの卵をペースト状にしたものが適していることが判明しましたが、コストや手間の面で大量生産には向きませんでした。

しかし近年、より入手しやすい鶏卵などをベースにした新しいエサの開発や、飼育水槽の改良が進み、生存率が徐々に向上しています。

また、近畿大学なども研究に参入し、オールジャパン体制で実用化を目指しています。

【最大の壁は「コスト」と「大量生産」】

技術的には可能になったものの、スーパーに並ぶまでの最大の壁は「コスト」です。

かつては「完全養殖ウナギ1匹=数百万円」とも言われるほどの研究費がかかっていました。

現在は数千円レベルまでコストダウンの兆しが見えていますが、それでも天然のシラスウナギを捕って育てるコスト(1匹数百円程度)には敵いません。

1つの水槽で数万匹単位のシラスウナギを安定して育てる「量産化技術」の確立が、今後の焦点となっています。

実用化(商業化)の目標は2050年頃とも言われていましたが、技術革新により前倒しされる期待も高まっています。

「ウナギ完全養殖」の参考動画

まとめ

「土用の丑の日」に手頃な価格でウナギを食べ続けるため、そして絶滅の危機にある野生のウナギを守るためにも、完全養殖の実用化は待ったなしの課題です。

研究者たちの努力により、その背中は確実に見えてきました。

私たち消費者にできることは、資源の現状を知り、安さだけを求めるのではなく、持続可能な水産資源のあり方に関心を持つことです。

いつか「完全養殖ラベル」のウナギが店頭に並ぶ日を楽しみに待ちましょう。

関連トピック

シラスウナギ (ウナギの稚魚。白いダイヤとも呼ばれ、密漁が問題になるほど高値で取引されています)

近畿大学 (「近大マグロ」で知られる養殖研究のパイオニア。ウナギの完全養殖研究にも力を入れています)

代替ウナギ (完全養殖の実用化までのつなぎとして、ナマズや豚肉、大豆などを使ったウナギ風食品も進化しています)

関連資料

『ウナギ 大回遊の謎』 (ウナギがどこで生まれ、どのように旅をするのか、その神秘的な生態に迫る科学書です)

うなぎ蒲焼き(国産) (記念日やハレの日には、資源に感謝しつつ、伝統の味を楽しみましょう)

SDGs入門 (持続可能な食糧生産はSDGsの大きなテーマの一つ。海洋資源を守るための知識が深まります)