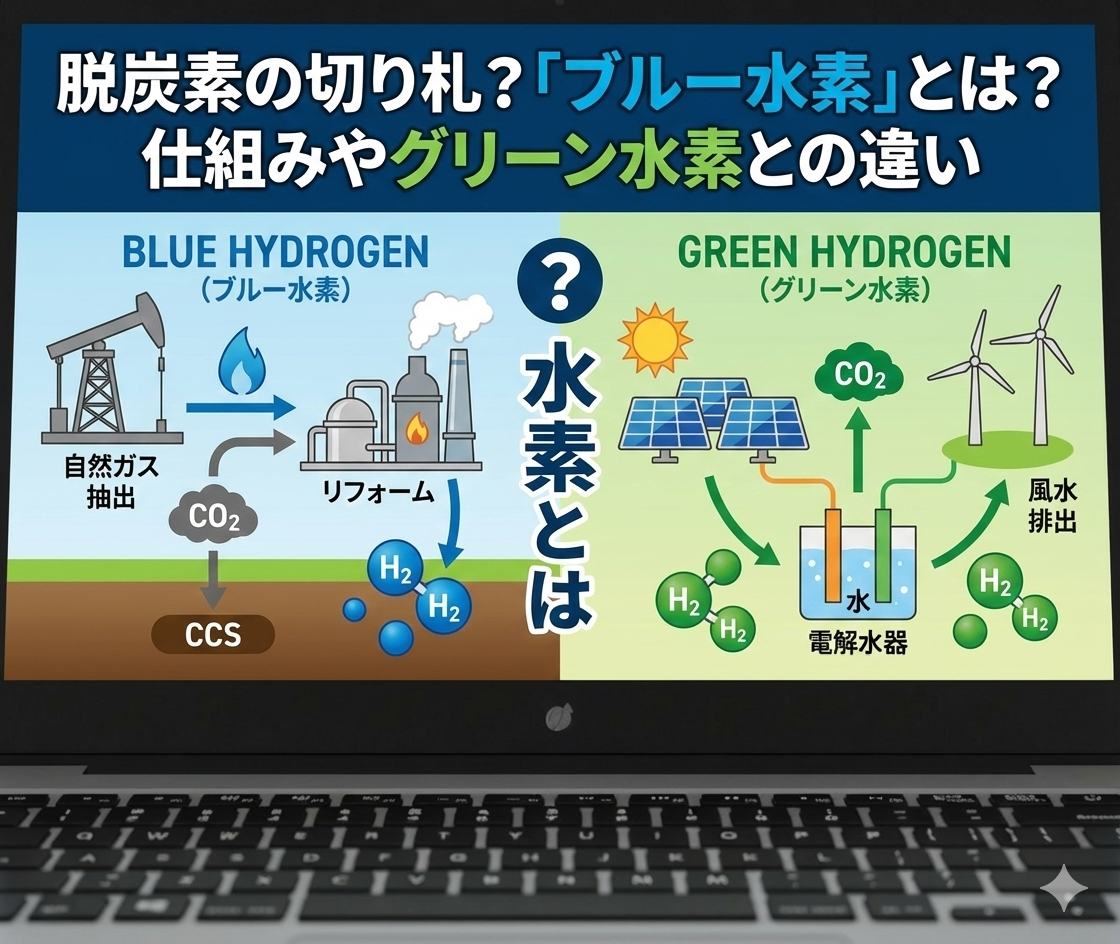

脱炭素の切り札?「ブルー水素」とは?仕組みやグリーン水素との違いを徹底解説

「ブルー水素」の概要

「ブルー水素」とは、天然ガスや石炭などの化石燃料から水素を製造する際に排出される二酸化炭素(CO2)を、回収・貯留(CCS)技術を使って大気中に出さないように処理した水素のことです。製造過程でCO2を出してしまう「グレー水素」と、再生可能エネルギーを使ってCO2を出さずに作る「グリーン水素」の中間に位置し、現実的な脱炭素社会への移行エネルギーとして世界中で注目されています。

「ブルー水素」の詳細

水素の「色」とは?

水素は燃焼しても水を排出するだけでCO2を出さないクリーンなエネルギーですが、その製造方法によって「色」で分類されています。

- グレー水素: 天然ガスなどを燃焼させて水素を取り出す方法。製造コストは安いですが、CO2を大気中に排出します。現在流通している水素のほとんどがこれです。

- ブルー水素: グレー水素と同様に化石燃料から作りますが、発生したCO2を回収して地中深くに埋めるなどして、大気への放出を実質的にゼロに近づけたものです。

- グリーン水素: 太陽光や風力などの再生可能エネルギーで水を電気分解して作ります。製造工程でもCO2を一切出しませんが、コストが高く、大量生産が課題です。

ブルー水素の製造プロセス

ブルー水素は、主に天然ガス(メタン)を高温の水蒸気と反応させて水素とCO2に分解する「水蒸気改質法」で作られます。ここで重要なのが「CCS(Carbon Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)」技術です。分離されたCO2を回収し、枯渇した油田やガス田、地下の帯水層などに高圧で注入して封じ込めます。

メリットとデメリット

メリット: グリーン水素に比べて製造コストが安く、技術的にも成熟しているため、早期の大量供給が可能です。また、既存の化石燃料インフラを活用できる点も強みです。

デメリット: CCS設備の建設や運営にコストがかかることや、CO2を貯留する適地が限られることが課題です。また、採掘や輸送の段階でのメタン漏れなどを含めると「完全にクリーンではない」という指摘もあります。

今後の展望

日本政府は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、グリーン水素の普及が進むまでの重要な「つなぎ役」として、また安定的なエネルギー源としてブルー水素に期待を寄せています。INPEXなどの企業も実証実験を進めており、実用化に向けた動きが加速しています。

「ブルー水素」の参考動画

まとめ

ブルー水素は、理想的な「グリーン水素」が普及するまでの間、現実的にCO2排出を削減しながら水素社会へ移行するための重要なカギを握っています。完全な脱炭素とは言えない側面もありますが、コストと供給量のバランスに優れており、産業界での利用拡大が期待されています。私たちは、それぞれの水素の特徴を理解し、バランスよく活用していく未来を見据える必要があるでしょう。

関連トピック

グリーン水素:再生可能エネルギーを利用して製造される、CO2フリーの水素。

グレー水素:化石燃料から製造され、CO2を排出する現在主流の水素。

CCS(二酸化炭素回収・貯留):排出されたCO2を回収し、地中などに貯留する技術。

脱炭素社会(カーボンニュートラル):温室効果ガスの排出を実質ゼロにする社会。

アンモニア燃料:水素を運ぶキャリアとしても、燃料としても注目される物質。

関連資料

図解でわかるカーボンニュートラル:脱炭素社会の仕組みを分かりやすく解説した書籍。

水素エネルギーの基礎知識:水素の製造から利用までを網羅した入門書。

トコトンやさしい水素の本:初心者向けに水素の可能性を解説した一冊。