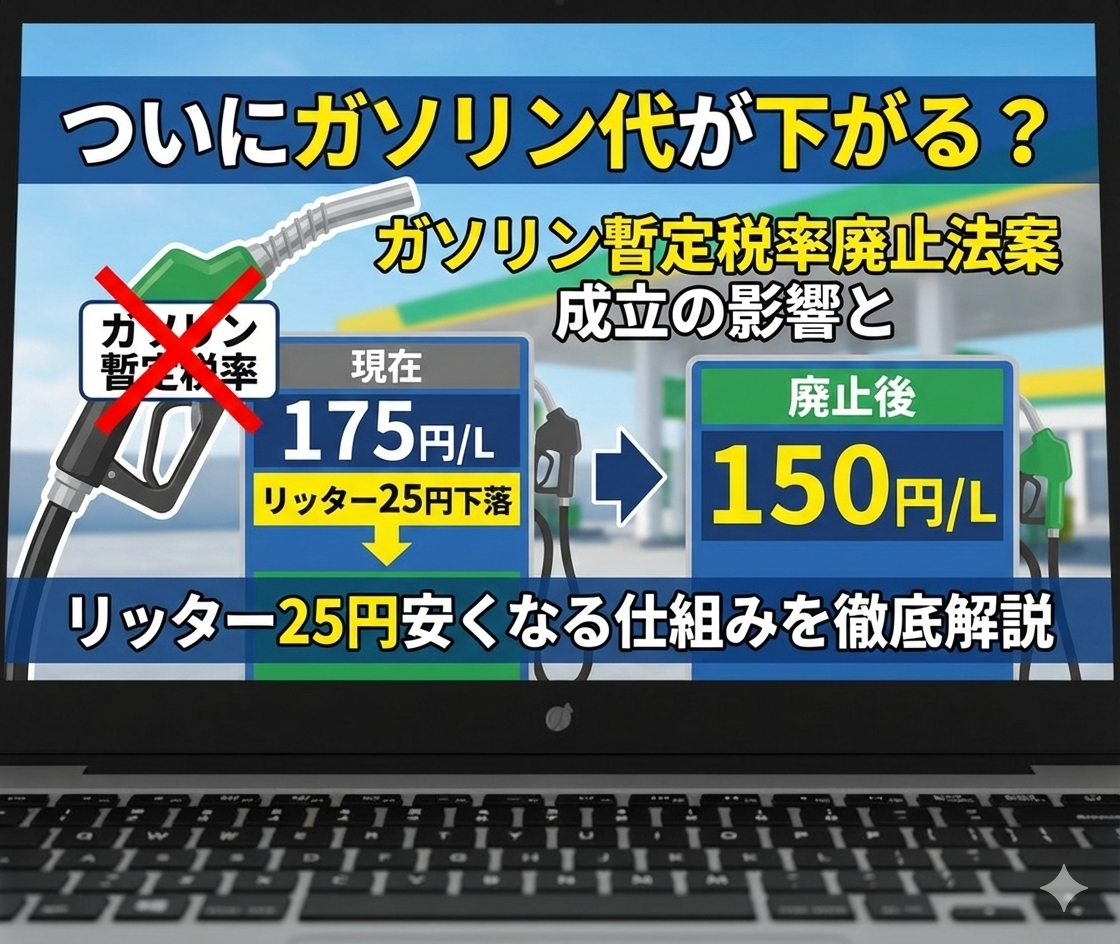

ついにガソリン代が下がる?「ガソリン暫定税率廃止法案」成立の影響とリッター25円安くなる仕組みを徹底解説

「ガソリン暫定税率廃止」の概要

長年、ドライバーや物流業界から強い要望があった「ガソリン暫定税率(現在は特例税率)」の廃止に関する法案の動向が大きな注目を集めています。

この法案が完全に施行されると、ガソリン価格はリッターあたり約25円安くなると試算されており、家計への恩恵は計り知れません。

しかし、その一方で「道路財源はどうなるのか」「地方の税収が減るのではないか」といった懸念の声も上がっています。

この記事では、ガソリン暫定税率廃止法案が成立した場合の具体的なメリット・デメリット、そして私たちの生活がどう変わるのかについて分かりやすく解説します。

「ガソリン暫定税率廃止」の詳細

そもそも「暫定税率」とは何か?

私たちが普段給油しているガソリン価格には、多額の税金が含まれています。

本来の「揮発油税(本則税率)」はリッターあたり28.7円ですが、そこに「暫定税率(現在は特例税率)」として25.1円が上乗せされ、合計53.8円のガソリン税が課されています。

この「上乗せ分の25.1円」をなくそうというのが、今回の廃止法案の核心です。

もともとは道路整備の財源不足を補うために「一時的に(暫定的に)」導入されたものでしたが、道路整備がある程度進んだ後も名前を変えて約50年にわたり維持されてきた経緯があります。

廃止されるとどうなる?生活への影響

法案が成立し、この上乗せ分が廃止(またはトリガー条項の凍結解除)されると、単純計算でガソリン価格はリッターあたり25.1円下がります。

消費税も考慮すると、実際の支払額はさらに下がる可能性があります。

例えば、月間50リットル給油する家庭であれば、毎月約1,250円以上の節約になり、年間では15,000円以上の負担減となります。

また、運送コストが下がることで、食品や日用品の価格高騰が抑制される効果も期待されています。

なぜ今まで廃止されなかったのか?

最大の理由は「税収の減少」です。

この上乗せ分による税収は年間数兆円規模にのぼり、国や地方自治体の道路維持管理費やその他の財源として使われてきました。

廃止派は「減税による経済効果でカバーできる」と主張する一方、慎重派は「地方の道路整備が遅れる」「代替財源がない」と反論し、長年議論が平行線をたどってきました。

今回の法案成立の動きは、長引く物価高に対する国民の不満が限界に達し、政治的な決断を促した結果と言えるでしょう。

「トリガー条項」との違いは?

よく混同されるのが「トリガー条項」です。

これは「ガソリン価格が3ヶ月連続で160円を超えたら、自動的に上乗せ分の25.1円をカットする」という仕組みです。

しかし、東日本大震災の復興財源確保などを理由に、この条項は現在「凍結」されています。

今回の「廃止法案」の成立は、この凍結を解除して一時的に下げるのか、それとも恒久的に税率そのものを下げるのか、その詳細な運用方法に注目が集まっています。

参考動画

まとめ

ガソリン暫定税率廃止法案の成立は、物価高に苦しむ家計にとって大きな朗報です。

リッター25円の値下げは、個人の移動だけでなく、物流全体にポジティブな影響を与え、日本経済の活性化につながる可能性があります。

しかし、減った税収をどう補うかという課題は残されており、今後の道路整備や地方財政への影響もしっかりと注視していく必要があります。

私たち国民は、単に「安くなった」と喜ぶだけでなく、この政策が将来の社会インフラにどう影響するのか、関心を持ち続けることが大切です。

関連トピック

トリガー条項

二重課税問題(Tax on Tax)

走行距離課税

電気自動車(EV)普及

103万円の壁

関連資料

低燃費タイヤ(エコタイヤ)

燃費向上グッズ(添加剤など)

書籍『自動車税制の闇』

ハイブリッド車カタログ