その立ちくらみ、貧血かも?症状・原因(鉄欠乏など)・食事による改善法を徹底解説

貧血の概要

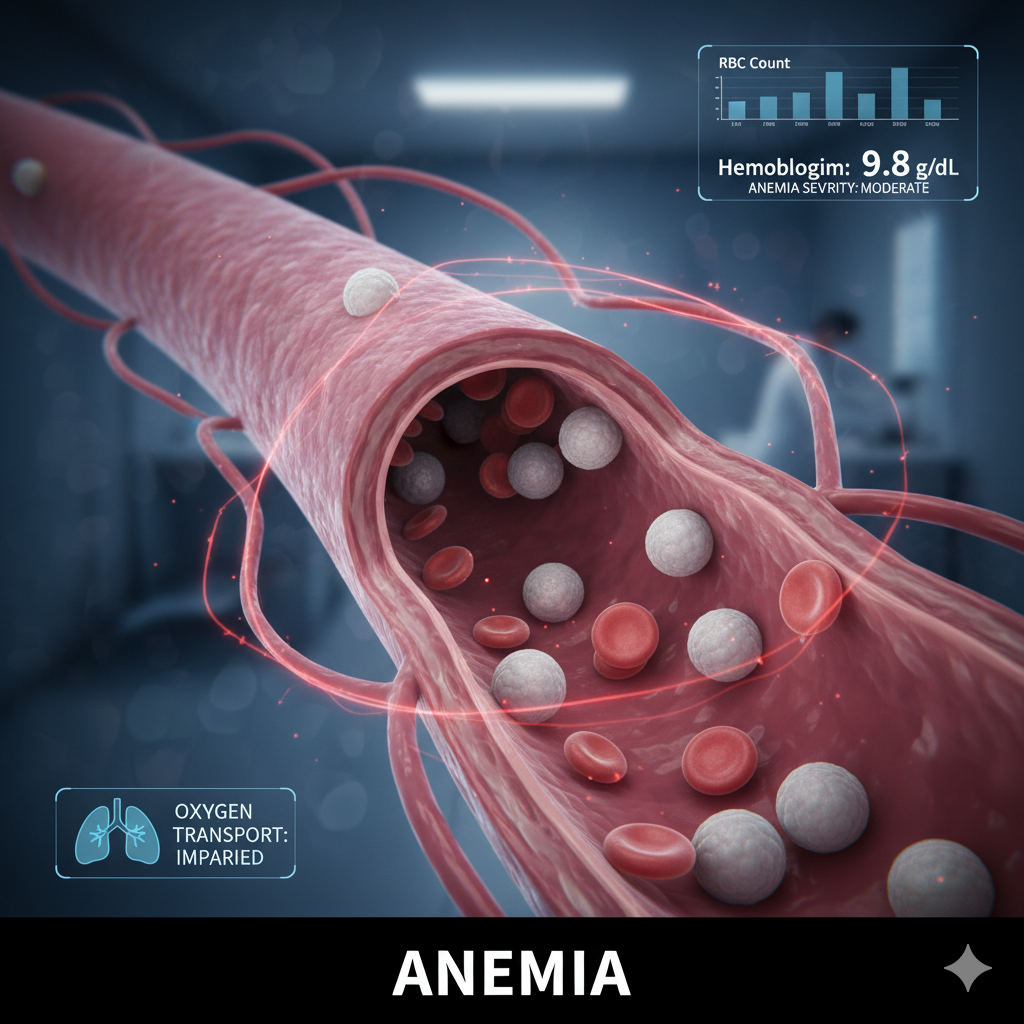

貧血とは、血液中の「ヘモグロビン」の濃度が低下した状態を指します。

ヘモグロビンは、赤血球に含まれるタンパク質の一種で、全身の細胞に酸素を運ぶという非常に重要な役割を担っています。

このヘモグロビンが減ると、体全体が酸素不足(酸欠状態)になり、さまざまな不調が現れます。

貧血の代表的な症状には、めまいや立ちくらみ、動悸、息切れ、全身の倦怠感(だるさ)などがあります。

特に女性は月経や妊娠・出産などで鉄分を失いやすく、10人に1人が貧血とも言われています。

この記事では、貧血の具体的な症状や主な原因、そして日常生活でできる食事を中心とした改善方法について詳しく解説していきます。

貧血の詳細:症状、種類、対策

貧血の症状は、ゆっくりと進行する場合、体が酸素不足の状態に慣れてしまい、自覚症状が出にくいこともあります。

しかし、以下のようなサインに気づいたら注意が必要です。

貧血の主な症状

貧血になると、全身の細胞に十分な酸素が供給されなくなるため、以下のような多様な症状が現れます。

-

めまい・立ちくらみ: 急に立ち上がった時などに、脳への酸素供給が一時的に不足して起こります。

-

動悸・息切れ: 酸素不足を補うために、心臓が通常よりも多く血液を送り出そうとして脈が速くなります。

-

全身の倦怠感・疲労感: 筋肉や臓器が酸素不足になり、エネルギーを生み出しにくくなるため、疲れやすく、だるさを感じます。

-

顔色が悪い(青白い): 皮膚の毛細血管を流れる赤血球(ヘモグロビン)の色が薄くなるため、特にまぶたの裏側や顔色、爪が白っぽくなります。

-

頭痛・頭重感: 脳の酸素不足により引き起こされます。

-

爪の異常: 鉄欠乏が進行すると、爪が薄くなり、反り返ってスプーンのようになる「さじ状爪(スプーンネイル)」が見られることがあります。

貧血の主な種類と原因

貧血は、その原因によっていくつかの種類に分類されますが、最も多いのが「鉄欠乏性貧血」です。

1. 鉄欠乏性貧血

貧血の中で最も多く、全体の約7割を占めると言われています。

これは、ヘモグロビンの主成分である「鉄分」が不足することで起こります。

原因としては、以下のようなものが挙げられます。

-

鉄分の摂取不足: 食事からの鉄分が足りない。

偏った食生活や無理なダイエットが原因になることもあります。

-

鉄分の需要増大: 妊娠・授乳期や、体の成長が著しい思春期には、通常より多くの鉄分が必要となります。

-

鉄分の損失(出血): 女性の月経(過多月経)が最も多い原因の一つです。

また、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、大腸がん、痔など、消化管からの慢性的な出血が原因で、男性や閉経後の女性でも発症することがあります。

2. その他の貧血

-

ビタミン欠乏性貧血(巨赤芽球性貧血): 赤血球の正常な成熟に必要なビタミンB12や葉酸が不足して起こります。

-

再生不良性貧血: 血液細胞を作り出す骨髄の機能が低下し、赤血球だけでなく白血球や血小板も減少する病気です。

-

溶血性貧血: 赤血球が通常よりも早く(寿命の約120日より短く)破壊されてしまうことで起こります。

貧血の診断と受診の目安

貧血の診断は、主に血液検査で行われます。

血液中のヘモグロビン濃度(Hb値)を測定し、世界保健機関(WHO)の基準では、成人男性で 13.0g/dL 未満、成人女性(非妊婦)で 12.0g/dL 未満の場合に貧血と診断されます。

「ただの立ちくらみ」と軽視されがちですが、上記の症状が続く場合や、健康診断で貧血を指摘された場合は、一度医療機関を受診することが重要です。

特に男性や閉経後の女性の貧血は、消化管出血などの重大な病気が隠れている可能性があるため、必ず原因を調べましょう。

受診する科としては、まずは「内科」か「かかりつけ医」に相談するのがよいでしょう。

必要に応じて、血液専門の「血液内科」や、出血の原因を探るために「消化器科」、月経が原因の場合は「産婦人科」を紹介されることもあります。

食事で改善!貧血のセルフケア

貧血の大部分を占める鉄欠乏性貧血は、食事の見直しによって予防・改善が期待できます。

-

鉄分を多く含む食品を摂る

鉄分には、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と、野菜や穀物に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります。ヘム鉄は体に吸収されやすい(吸収率が高い)のが特徴です。

- ヘム鉄: レバー(鶏・豚・牛)、赤身の肉、カツオ、マグロ、あさり、しじみ など

- 非ヘム鉄: ほうれん草、小松菜、大豆製品(納豆、豆腐)、ひじき など

-

鉄の吸収を高める栄養素を一緒に摂る

非ヘム鉄はヘム鉄に比べて吸収率が低いですが、ある栄養素と一緒に摂ることで吸収率がアップします。- ビタミンC: 鉄の吸収を助ける働きがあります。

野菜(パプリカ、ブロッコリーなど)や果物(柑橘類、キウイ、いちごなど)に豊富です。

- 良質なタンパク質: 肉、魚、卵、大豆製品などは、ヘモグロビンの材料であると同時に、鉄の吸収も助けます。

- ビタミンC: 鉄の吸収を助ける働きがあります。

-

鉄の吸収を妨げるものに注意

コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれる「タンニン」は、鉄(特に非ヘム鉄)の吸収を妨げる作用があります。貧血が気になる場合は、食事中や食後すぐの摂取は避けるのが賢明です。

病院での治療では、原因に応じた治療が行われますが、鉄欠乏性貧血の場合は、食事指導とともに、効率よく鉄分を補給するための「鉄剤(内服薬や注射)」が処方されることが一般的です。

参考動画

まとめ

貧血は、単なる体調不良ではなく、体が発している重要なサインです。

特に女性は「いつものこと」と見過ごしがちですが、倦怠感やめまいなどの症状は、生活の質(QOL)を大きく低下させます。

また、背後に消化器系の病気などが隠れている可能性もゼロではありません。

まずは、日々の食事で鉄分とビタミンCを意識的に摂ることから始めてみましょう。

セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、健康診断で異常を指摘された場合は、自己判断せずに必ず専門家である医師に相談してください。

関連トピック

鉄欠乏性貧血

貧血の中で最も多いタイプです。

ヘモグロビンの材料となる鉄分の不足によって引き起こされます。

主な原因は、食事からの摂取不足、月経や消化管出血による損失、妊娠や成長期における需要の増加などです。

ヘモグロビン

赤血球に含まれるタンパク質で、肺で酸素と結合し、全身の組織に酸素を運搬する役割を持ちます。

このヘモグロビンの濃度が低下した状態が「貧血」です。

ビタミンB12・葉酸

どちらも正常な赤血球を作るために不可欠なビタミンです。

これらが不足すると、赤血球がうまく成熟できず「巨赤芽球性貧血(ビタミン欠乏性貧血)」という種類の貧血を引き起こします。

ヘム鉄と非ヘム鉄

食品に含まれる鉄分の形態です。

ヘム鉄は動物性食品(肉、魚)に多く含まれ、吸収率が高いのが特徴です。

非ヘム鉄は植物性食品(野菜、豆類)に多く含まれ、ビタミンCなどと一緒に摂ることで吸収率が上がります。

ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。