菜種梅雨(なたねづゆ)とは?春の長雨の時期や原因、梅雨との違いを徹底解説!

「菜種梅雨」の概要

「菜種梅雨(なたねづゆ)」とは、日本の春、3月下旬から4月上旬頃にかけて見られる、ぐずついた長雨の時期を指す言葉です。

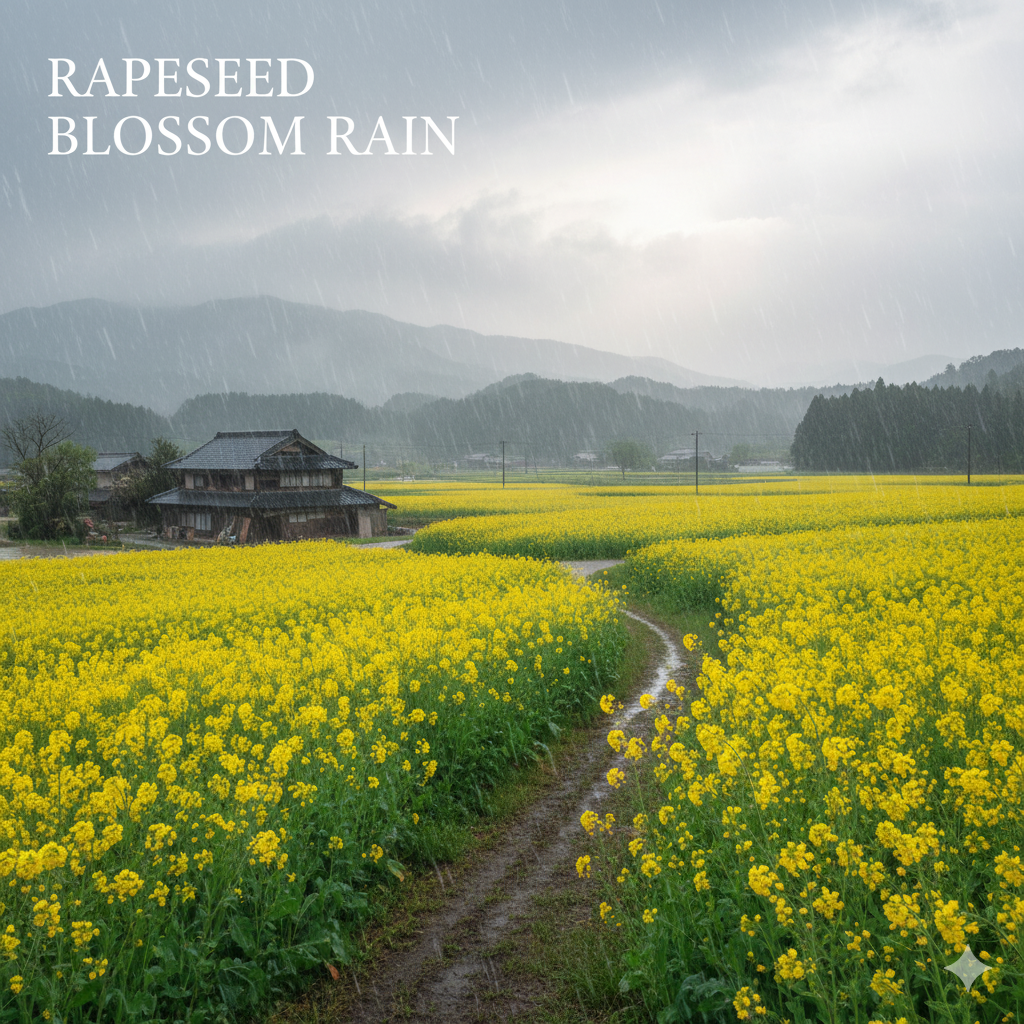

ちょうどこの時期が、黄色い絨毯のように美しい菜の花が咲き誇る季節にあたることから、「菜種」の名を冠して呼ばれています。

本格的な夏の梅雨(つゆ)とは異なり、春の訪れとともに一時的に現れる気象現象です。

俳句の世界では「晩春」の季語としても知られており、古くから日本の季節の移ろいを示す風情ある言葉として使われてきました。

「春霖(しゅんりん)」や、さまざまな花の開花を促す雨という意味で「催花雨(さいかう)」と呼ばれることもあります。

「菜種梅雨」の詳細

「菜種梅雨」は、多くの人が知る6月から7月にかけての「梅雨(ばいう・つゆ)」とは異なる、春特有の気象現象です。

春になり、暖かな日が増えてきたと感じる中で、突然やってくる数日間、時には1週間以上続く雨やくもりの多い期間がこれにあたります。

この時期の雨は、夏の梅雨のように激しく降ることは比較的少なく、どちらかといえば「しとしと」と静かに降るのが特徴です。

しかし、この長雨が桜の開花時期と重なると、せっかく咲いた桜を散らしてしまう「桜流し」の雨となることもあります。

菜種梅雨の時期はいつ?

菜種梅雨の時期は、一般的に3月中旬から4月下旬頃とされています。

特に雨が続きやすいのは3月下旬から4月上旬にかけての期間です。

この時期は、全国的に菜の花(アブラナ)が開花し、見頃を迎える季節とぴったり一致します。

一面の菜の花畑が、この春の雨に濡れてしっとりと輝く情景は、この季節ならではの風景と言えるでしょう。

また、地域によっては桜の開花から満開の時期とも重なります。

菜種梅雨の原因とメカニズム

なぜ春に梅雨のような長雨が続くのでしょうか。

その原因は、季節の変わり目特有の「空気のせめぎ合い」にあります。

冬の間、日本列島を覆っていた冷たい空気(大陸からの高気圧)の勢力が弱まり、北へと退き始めます。

それと入れ替わるように、南からは太平洋上の暖かい湿った空気(太平洋高気圧)が勢力を強めようと北上してきます。

この性質の異なる二つの空気が、ちょうど日本列島の南岸付近でぶつかり合い、その境界線に「前線」ができます。

この前線は「春雨前線(はるさめぜんせん)」と呼ばれることもあり、この前線が日本列島の南岸に停滞することで、太平洋側を中心に雨が降りやすくなるのです。

春の天気は「三寒四温」と言われるように、移動性の高気圧と低気圧が交互に通過し、天気が周期的に変わるのが特徴ですが、このバランスが崩れて前線が停滞しやすくなると「菜種梅雨」の状況が続きます。

本格的な「梅雨」との違い

「菜種梅雨」も「梅雨」も、前線が停滞することで起こる長雨という点では似ていますが、いくつかの大きな違いがあります。

1. 時期と気温の違い

菜種梅雨は前述の通り「春(3月〜4月)」に起こります。

この時期は、雨が降るとまだ冬の冷たい空気が残っているため、気温がぐっと下がり、肌寒さを感じることが多くなります。

桜が咲く頃に寒さが戻ることを「花冷え(はなびえ)」と呼びますが、菜種梅雨はこの花冷えを伴うことが特徴です。

一方、本格的な梅雨は「初夏(6月〜7月)」に起こります。

この時期はすでに気温が高く、南からの湿った空気の影響が強いため、非常に蒸し暑く(高温多湿)、不快指数が高くなるのが特徴です。

2. 原因となる前線の違い

菜種梅雨を引き起こすのは、一時的にできる「春雨前線」です。

これはまだ勢力が安定しておらず、数日経てば移動して天気が回復することも多いです。

一方、本格的な梅雨の原因となる「梅雨前線(ばいうぜんせん)」は、北の冷たいオホーツク海高気圧と、南の暖かい太平洋高気圧という、非常に大規模で強力な高気圧同士がぶつかり合ってできる強力な前線です。

そのため、一度停滞すると1ヶ月以上にもわたって日本列島に居座り、長期間雨を降らせ続けます。

3. 雨の降り方の違い

菜種梅雨の雨は、比較的勢力が弱い前線によるものであるため、降水量はそれほど多くならず、「しとしと」「じとじと」といった表現が似合う穏やかな雨が中心です。

もちろん、時には低気圧が発達して「春の嵐」と呼ばれるような荒れた天気をもたらすこともあります。

一方、本格的な梅雨は、特に末期になると、前線の活動が非常に活発化し、局地的に「集中豪雨」や「線状降水帯」が発生するなど、甚大な災害を引き起こすほどの激しい雨が降ることがあります。

このように、同じ「梅雨」という名前がついていても、菜種梅雨と本格的な梅雨は、その性質が大きく異なる気象現象なのです。

参考動画

まとめ

「菜種梅雨」は、厳しい冬が終わり、本格的な春の訪れを告げる季節の節目とも言える現象です。

黄色い菜の花をしっとりと濡らす春の長雨は、日本の豊かな四季を感じさせてくれる風物詩の一つです。

この時期の雨は、桜や他の花々の開花を促す「催花雨」としての役割も持っています。

一方で、この時期は「花冷え」という言葉があるように、雨によって急に気温が下がり、体調を崩しやすい時期でもあります。

春だからと油断せず、服装などで上手に体温調節をすることが大切です。

本格的な梅雨とは異なる、この春特有の長雨の季節を、その特徴を理解しながら穏やかに過ごしてみてはいかがでしょうか。

関連トピック

春霖(しゅんりん): 菜種梅雨の別名の一つです。「霖」という漢字には「三日以上降り続く雨(長雨)」という意味があり、文字通り「春の長雨」を指す言葉です。

催花雨(さいかう): 菜種梅雨のもう一つの別名です。この時期の雨が、菜の花や桜をはじめ、さまざまな花の開花を「催す(うながす)」ことから、このように呼ばれます。

花冷え(はなびえ): 桜(菜の花)が咲く頃に、一時的に気温が下がり、冬のような寒さが戻ってくる現象を指します。菜種梅雨の時期は、この花冷えが起こりやすい時期と重なります。

梅雨(つゆ・ばいう): 6月から7月にかけて日本列島で見られる本格的な雨季のことです。梅雨前線の停滞によって引き起こされ、高温多湿と集中豪雨を特徴とします。

春雨前線(はるさめぜんせん): 菜種梅雨の原因となる、春先に日本列島の南岸に一時的に停滞する前線のことです。

関連資料

歳時記(さいじき): 俳句の季語を集めた書籍です。「菜種梅雨」は晩春の季語として多くの歳時記に掲載されており、この言葉が持つ季節感や情景を知ることができます。

気象予報士の解説本: 天気の仕組みや日本の四季について分かりやすく解説した一般向けの書籍です。菜種梅雨と梅雨の違いなどが、天気図と共に詳しく解説されています。

菜の花に関連する写真集やDVD: 菜種梅雨の時期に見頃を迎える「菜の花」をテーマにした作品です。雨に濡れる菜の花畑の風景など、この季節特有の情景を楽しむことができます。