【GXの要】カーボンプライシングとは?炭素税・排出量取引の仕組みと企業の対応を徹底解説

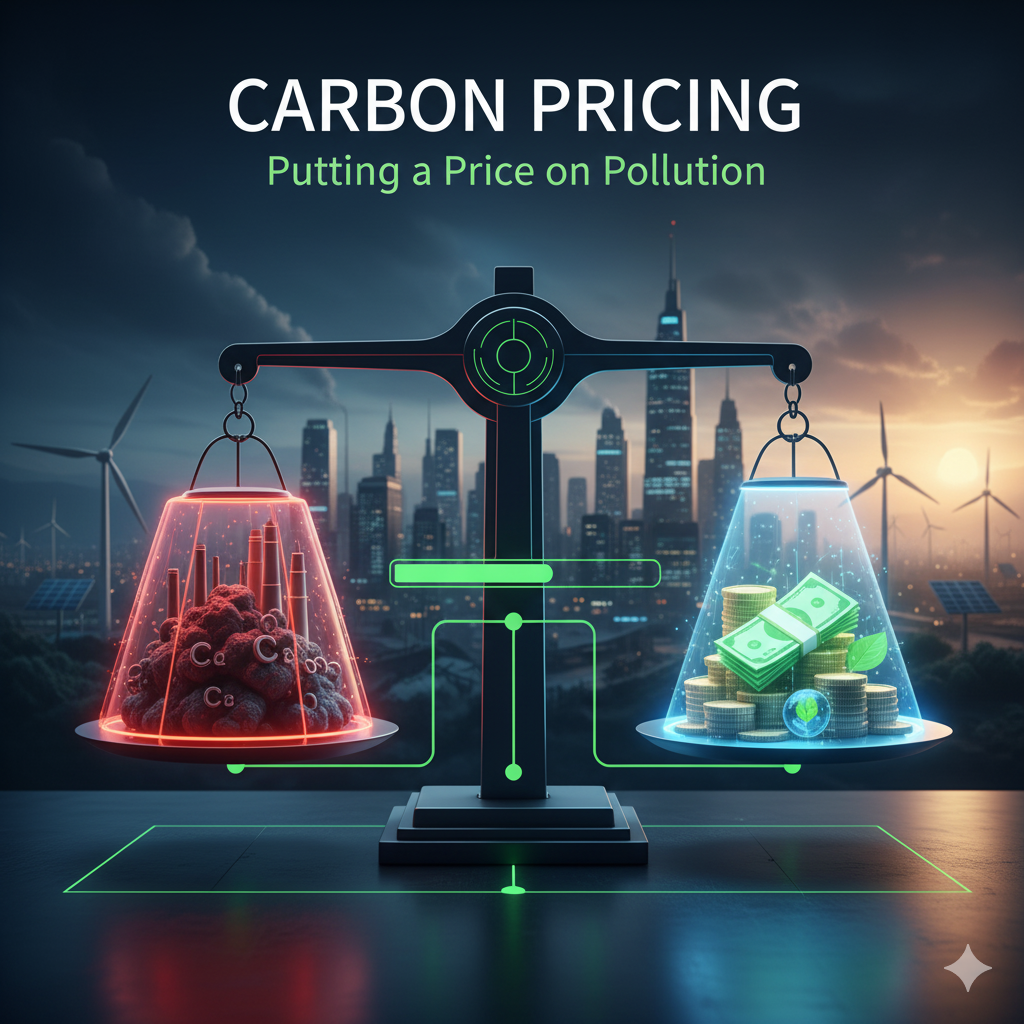

カーボンプライシングの概要

カーボンプライシング(Carbon Pricing、CP)とは、地球温暖化対策として、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス排出に価格をつけ、排出者の経済的な負担とする政策手法の総称です。

これにより、企業や消費者はCO2排出量に応じてコストを支払うことになり、結果として排出削減へのインセンティブ(動機づけ)が生まれることを目的としています。

主要な手法には、「炭素税」と「排出量取引制度(ETS)」の二つがあり、世界各国で地球温暖化対策の切り札として導入が進められています。

カーボンプライシングは、経済の仕組みを活用して温暖化対策を加速させる、カーボンニュートラル社会実現のための重要な柱と位置づけられています。

カーボンプライシングの詳細

カーボンプライシングの主要な二つの手法

1. 炭素税(Carbon Tax)

炭素税は、化石燃料の燃焼などによって排出されるCO2の量に応じて、国や地方自治体が企業や消費者に課税する制度です。

税率が固定されているため、CO2排出量が多いほど納税額が増加し、排出削減への直接的なコストインセンティブとなります。

スウェーデンやフィンランドなどの北欧諸国で導入が進められており、高い税率を設定することで大幅な排出削減効果を上げている国もあります。

日本では、厳密には「地球温暖化対策のための税」(温対税)が導入されていますが、これは炭素税の一種と見なされることもあります。

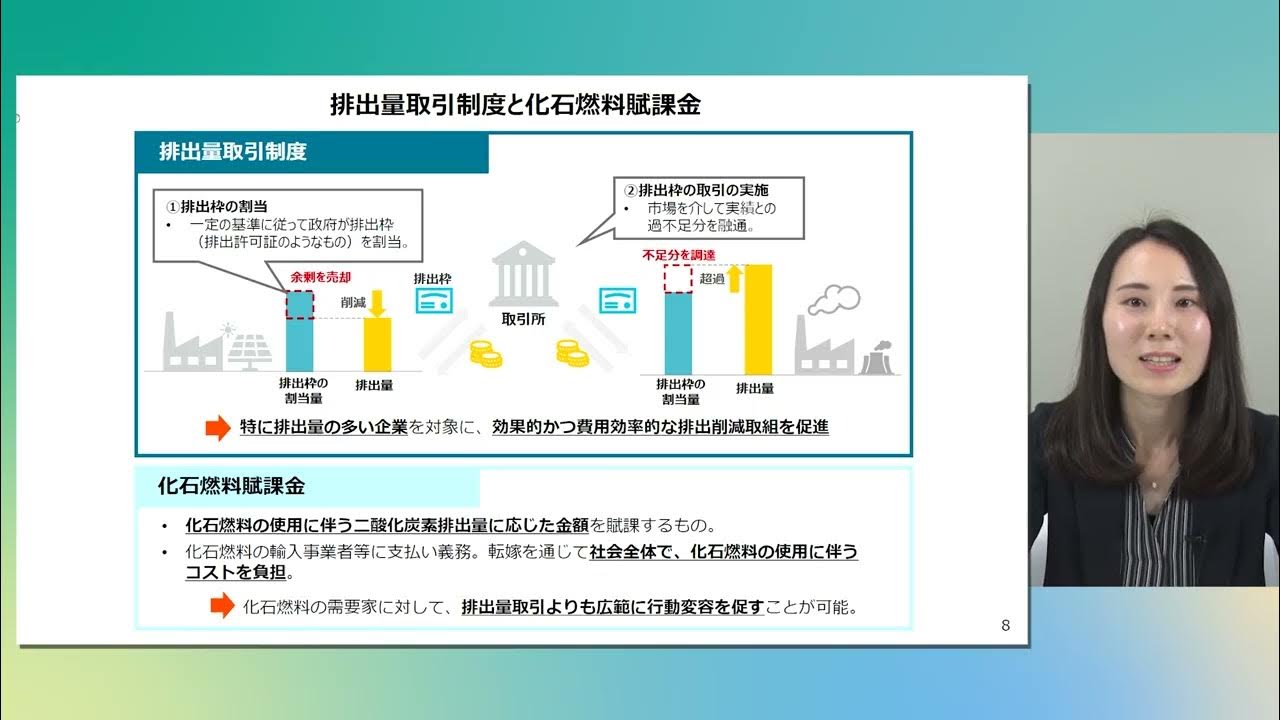

2. 排出量取引制度(Emission Trading Scheme, ETS)

排出量取引制度は、政府が特定の企業や産業に対して**CO2などの排出総量の上限(キャップ)を定め、その上限内で排出枠を割り当てる制度です。

排出枠を超えて排出したい企業は、排出枠が余っている他の企業から排出枠を市場で取引(トレード)**を通じて購入することができます。

この取引によって排出枠に価格(炭素価格)がつき、排出枠が不足すれば価格が上昇し、排出削減努力へのインセンティブが高まります。

EU(欧州連合)のEU-ETSや、中国、韓国などで大規模な制度が導入されており、日本でも「GXリーグ」の取り組みなどを通じて本格的な導入が議論されています。

カーボンプライシングのメリットと課題

メリット

カーボンプライシングの最大のメリットは、経済的な効率性に優れている点です。

排出削減コストが低い企業は積極的に削減努力を行い、余った排出枠を売却して収益を得ることが可能になります。

また、企業や消費者の行動を価格メカニズムを通じて変化させるため、行政による詳細な規制(例:技術指定など)を必要としない点も利点です。

さらに、徴収された税収や排出枠の売却益を、再生可能エネルギー開発や低炭素技術への投資に充てる「グリーン投資」の財源にできることも重要です。

課題(デメリット)

一方、課題として、「炭素リーケージ(排出量漏出)」のリスクが挙げられます。

一国または一部の地域でカーボンプライシングを導入すると、コストが増加した企業が、規制の緩い国・地域に生産拠点を移転させ、結果的に地球全体でのCO2排出量が減らないという事態が発生する可能性があります。

また、企業や家計の負担が増加することで、国際的な競争力が低下したり、低所得者層への負担が大きくなったりする経済的な影響も考慮する必要があります。

世界と日本の最新動向

世界では、EUが「国境炭素調整メカニズム(CBAM)」の導入を進めています。

これは、EU域外で生産された輸入製品に対し、その生産過程で排出されたCO2量に応じてEUの炭素価格に見合う負担を求めるもので、炭素リーケージ対策と国際的な競争条件の公平化を目的としています。

日本国内では、2023年施行の「GX推進法」に基づき、「成長志向型カーボンプライシング構想」が推進されています。

これは、2026年度からの排出量取引制度(GX-ETS)の本格稼働、そして将来的な化石燃料賦課金(実質的な炭素税)の導入を通じて、企業の脱炭素投資を促す仕組みです。

特に、日本の排出量取引制度は、最初は自主参加型のGXリーグからスタートし、段階的な有償化を経て、国際的な水準に近づけていくことが計画されています。

カーボンプライシングの参考動画

カーボンプライシングのまとめ

カーボンプライシングは、地球温暖化問題という**「外部不経済」**を是正するために、経済学的な手法を取り入れた、極めて重要な政策手段です。

炭素排出に明確なコストを課すことで、企業や社会全体の行動変容を促し、低炭素技術へのイノベーションを加速させる効果が期待されています。

世界的には、EUのCBAMに代表されるように、カーボンプライシングを国際競争のルールにしようとする動きが加速しています。

日本企業は、国際的な動向を注視し、排出量取引制度への適切な対応や、自社のサプライチェーンにおけるCO2排出量の正確な把握と削減努力を急ぐ必要があります。

カーボンプライシングは、単なるコスト増ではなく、持続的な成長に向けた新しいビジネスチャンスを生み出す可能性も秘めているのです。

カーボンプライシングの関連トピック

炭素税:CO2排出量に応じて課税するカーボンプライシングの一手法です。税率が固定され、排出が多いほど負担が増えます。

排出量取引制度(ETS):政府が排出総量に上限を定め、排出枠を企業間で売買させることで炭素価格を形成する手法です。EU-ETSなどが有名です。

インターナル・カーボンプライシング(ICP):企業が自主的に設定するCO2の価格です。投資判断の際にCO2排出コストを考慮することで、将来の規制強化に備え、低炭素投資を促す目的があります。

炭素国境調整メカニズム(CBAM):EUが導入を進める制度で、域外からの輸入品にCO2排出コストを課すことにより、排出規制が緩い国への生産移転(炭素リーケージ)を防ぐことを目的としています。

GXリーグ:日本の企業が自主的に参加し、排出量取引制度の試行やサプライチェーン全体での排出削減に取り組む場です。日本の本格的なETSのベースになると見られています。

カーボンプライシングの関連資料

カーボンプライシングのフロンティア カーボンニュートラル社会のための制度と技術(日本評論社):カーボンプライシングの基本的な考え方から、地域経済への影響、再生可能エネルギーとの関係、技術的な側面まで、多角的に解説した専門的な書籍です。

脱炭素に向けて各国が取り組む「カーボンプライシング」とは?(資源エネルギー庁):資源エネルギー庁がカーボンプライシングの概要や国内外の動向を分かりやすくまとめたウェブサイト上の解説資料です。

【有識者に聞く】炭素国境調整措置(CBAM)から読み解くカーボンプライシング(環境省):環境省が有識者へのインタビュー形式で、EUのCBAMや日本のカーボンプライシング動向について解説した資料です。