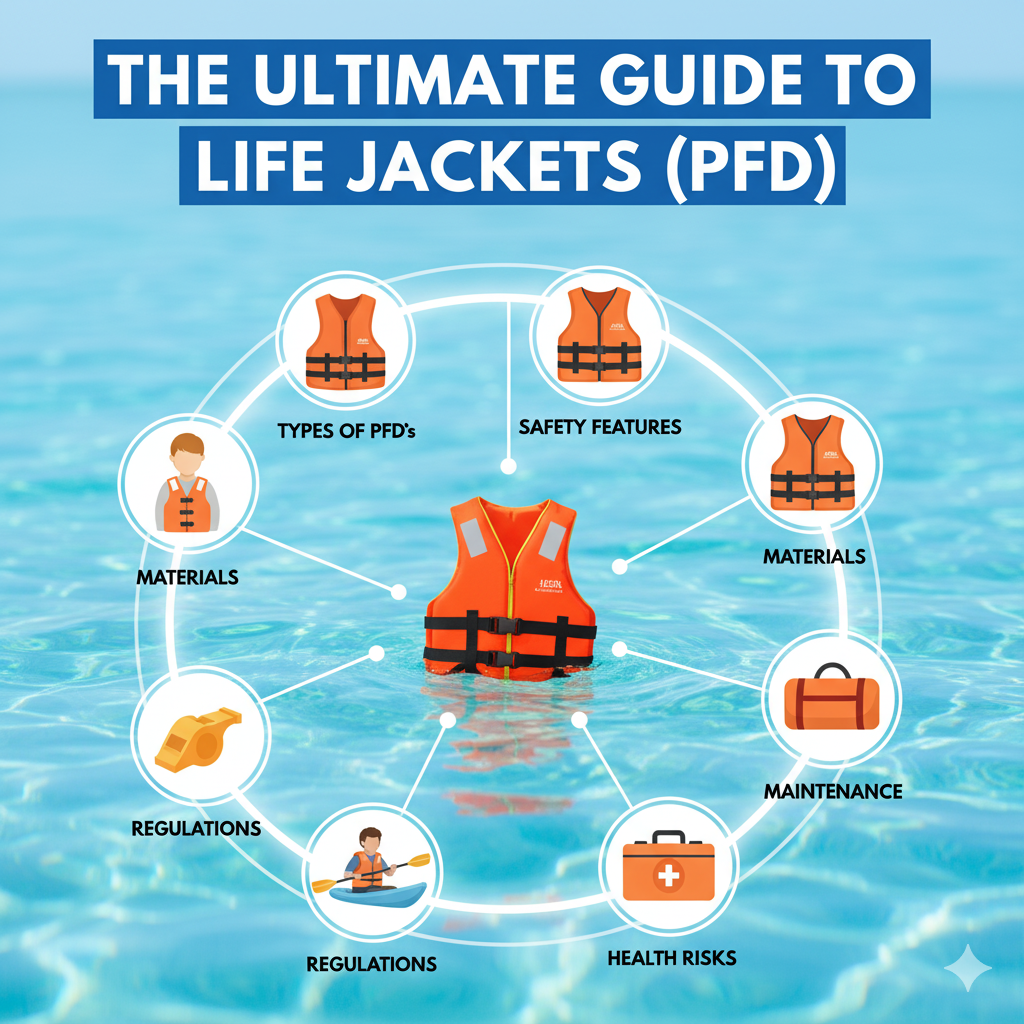

ライフジャケット(救命胴衣)のすべて:種類、選び方、法律(桜マーク)まで徹底解説!命を守る必需品

「ライフジャケット」の概要

ライフジャケット(救命胴衣)は、釣り、ボート、SUP、海水浴など、あらゆる水辺のレジャーにおいて、万が一の落水時に命を守るための最も重要な安全装備です。

その主な目的は、水面に顔が出る状態を保つ「浮力」を確保し、呼吸を助け、溺れるリスクを大幅に軽減することにあります。

特に日本では、小型船舶に乗船する際の着用が法律で義務化されており、その重要性は「車のシートベルト」や「バイクのヘルメット」に例えられます。

自分は泳げるから大丈夫、という過信が最も危険であり、正しい知識を持って自分に合ったものを選ぶことが求められます。

「ライフジャケット」の詳細

なぜライフジャケットが不可欠なのか?

水難事故の報道で、「ライフジャケットを着用していなかった」という言葉を耳にすることは少なくありません。

海上保安庁のデータでも、ライフジャケットを着用していた場合の生存率は、着用していなかった場合に比べて格段に高いことが示されています。

たとえ泳ぎに自信があっても、水は陸上とは全く異なる環境です。

急な水温の変化によるヒートショック、予期せぬ水流、障害物への衝突による失神、あるいはパニックなど、泳ぎの技術だけでは対処できない事態が発生する可能性があります。

ライフジャケットは、そうした万が一の状況下でも、意識の有無にかかわらず着用者の体を浮かせ、呼吸を確保するための最後の砦となるのです。

ライフジャケットの主な種類

ライフジャケットは、浮力を得る仕組みによって大きく2つのタイプに分けられます。

1. 固形式(浮力材式)

発泡ポリエチレンなどの固形の発泡材(浮力材)がベスト内部に入っているタイプです。

メリットは、それ自体が浮力を持つため、落水すればすぐに浮くこと、構造がシンプルで安価、かつメンテナンスが容易な点です。

デメリットは、常時浮力材の厚みがあるため、かさばりやすく、特に夏場は暑く感じることです。

体に確実にフィットさせやすく、常に浮力が確保されている安心感から、子供用や、カヤック、SUPなど頻繁に水に触れる可能性のあるウォータースポーツで推奨されます。

2. 膨張式

普段は非常にコンパクトですが、落水時や操作時に内部の炭酸ガスボンベからガスが注入され、気室が膨らんで浮力を得るタイプです。

メリットは、何よりそのコンパクトさと動きやすさです。

かさばらないため、釣りのキャスティング動作やボートの操縦などを妨げません。

デメリットは、固形式に比べて価格が高価であること、そして定期的なボンベやセンサー(自動式の場合)の点検・交換が必要な点です。

また、鋭利なもので穴が開くと浮力を失うリスクもあります。

膨張式はさらに「自動膨張式」と「手動膨張式」に分かれます。

-

自動膨張式(水感知機能付き): 落水するとセンサーが水を感知し、自動で気室が膨らみます。

意識を失って落水した場合でも機能するため、安全性が非常に高いとされています。

-

手動膨張式: 着用者自身が、ベストに付いているレバー(作動索)を引くことによってのみ膨らみます。

意図しない膨張(大雨や波しぶきによる誤作動)がない反面、落水時にパニックになったり、意識を失ったりした場合は作動させることができません。

形状としては、肩からかける「首掛け(チョッキ)タイプ」と、腰に巻く「腰巻き(ウエストベルト)タイプ」が主流です。

腰巻きタイプが最もコンパクトですが、膨張した際に正しく気室を首にかける動作が必要なモデルもあるため、事前に使用方法を確認しておく必要があります。

法律と「桜マーク」(国土交通省型式承認品)

日本国内において、小型船舶(プレジャーボート、釣り船、遊漁船など)に乗船する際は、ライフジャケットの着用が法律で義務化されています。

2018年2月1日からは、このルールが強化され、原則として船室内にいる場合も含め、すべての乗船者に国土交通省の安全基準に適合したライフジャケットの着用が義務付けられました。

この「国土交通省型式承認品」の証が、通称「桜マーク」と呼ばれる桜の形をしたスタンプです。

桜マークのないライフジャケット(例えば、安価なレジャー用など)を着用していても、法律上の着用義務を果たしたことにはならず、違反した場合は船長(船の運転者)が罰則(違反点数)の対象となります。

桜マークの「Type(タイプ)」とは?

桜マーク付きのライフジャケットには、その性能や使用可能な航行区域に応じて「Type A」「Type D」「Type F」「Type G」などの分類があります。

非常に複雑ですが、船釣りをしたり、プレジャーボートに乗ったりする場合は、最も安全基準が厳しく、すべての航行区域(外洋まで)で使用可能な「Type A」を選んでおけば間違いありません。

渡船で磯や堤防に渡る場合は「Type F」が認められている場合もありますが、船に乗る以上は「Type A」が最も安全で確実な選択です。

ライフジャケットの正しい選び方と着用方法

1.用途と場所の確認: まず、小型船舶に乗るのか(=桜マーク必須、Type A推奨)、堤防や磯、サーフ(砂浜)での釣りなのか、SUPやカヤックなのかを明確にします。

2.種類の選択: 動きやすさを最優先するなら「膨張式」、常時浮力が必要な場面や子供用には「固形式」を選びます。

3.フィット感の確認: 最も重要なポイントの一つです。

サイズが合っていない(大きすぎる)と、落水した衝撃でライフジャケットが脱げてしまう「すっぽ抜け」が起こる危険があります。

4.正しい着用: ファスナーやバックルはすべて留め、ベルトを締めて体にしっかりフィットさせます。

特に、固形式や首掛けタイプに付いている「股下ベルト(股ベルト)」は、すっぽ抜けを防ぐために非常に重要ですので、必ず装着してください。

参考動画

まとめ

ライフジャケットは、水辺のレジャーを楽しむための「お守り」ではなく、「必需品」です。

特に膨張式は、定期的なメンテナンスを怠ると、いざという時に作動しない可能性もあります。

自分の命を守るため、そして同乗者や家族に心配をかけないためにも、法律で定められているから着用するのではなく、水辺に出る際の基本的なマナーとして、常にライフジャケットを正しく着用する習慣を身につけましょう。

「自分は大丈夫」という過信を捨て、安全対策を万全にすることが、水辺のレジャーを最大限に楽しむための第一歩です。

関連トピック

桜マーク(型式承認品): 国土交通省が定める安全基準に適合した証。

小型船舶乗船時の着用義務に関わる非常に重要なマークです。

小型船舶の安全規則: 2018年2月より、原則として小型船舶の全乗船者にライフジャケット(桜マーク付き)の着用が義務化されました。

ウォーターセーフティガイド: 海上保安庁が提供している、海の安全に関する情報(ライフジャケットの重要性、118番通報など)をまとめたウェブサイトです。

PFD(パーソナル・フローテーション・デバイス): Personal Flotation Deviceの略で、ライフジャケットの別名です。

特にカヤックやSUPなどのレジャー用ベストを指す文脈で使われることもあります。

関連資料

国土交通省(海上保安庁)の安全啓発パンフレット: ライフジャケット着用義務化に関する最新の情報や、正しい着用方法がイラスト付きで解説されています。

釣り具メーカー各社のカタログ(シマノ、ダイワ、がまかつ等): 釣り用に特化した様々な種類(固形式、膨張式、腰巻き、首掛け)のライフジャケット(特に桜マークType A適合品)が紹介されています。

ウォータースポーツ用品: SUPやカヤック、ウェイクボードなど、各スポーツに適したデザインや浮力を持つ専用のライフジャケット(PFD)も多数販売されています。