再生不良性貧血とは?症状、原因、最新の治療法までを徹底解説【指定難病】

「再生不良性貧血」の概要

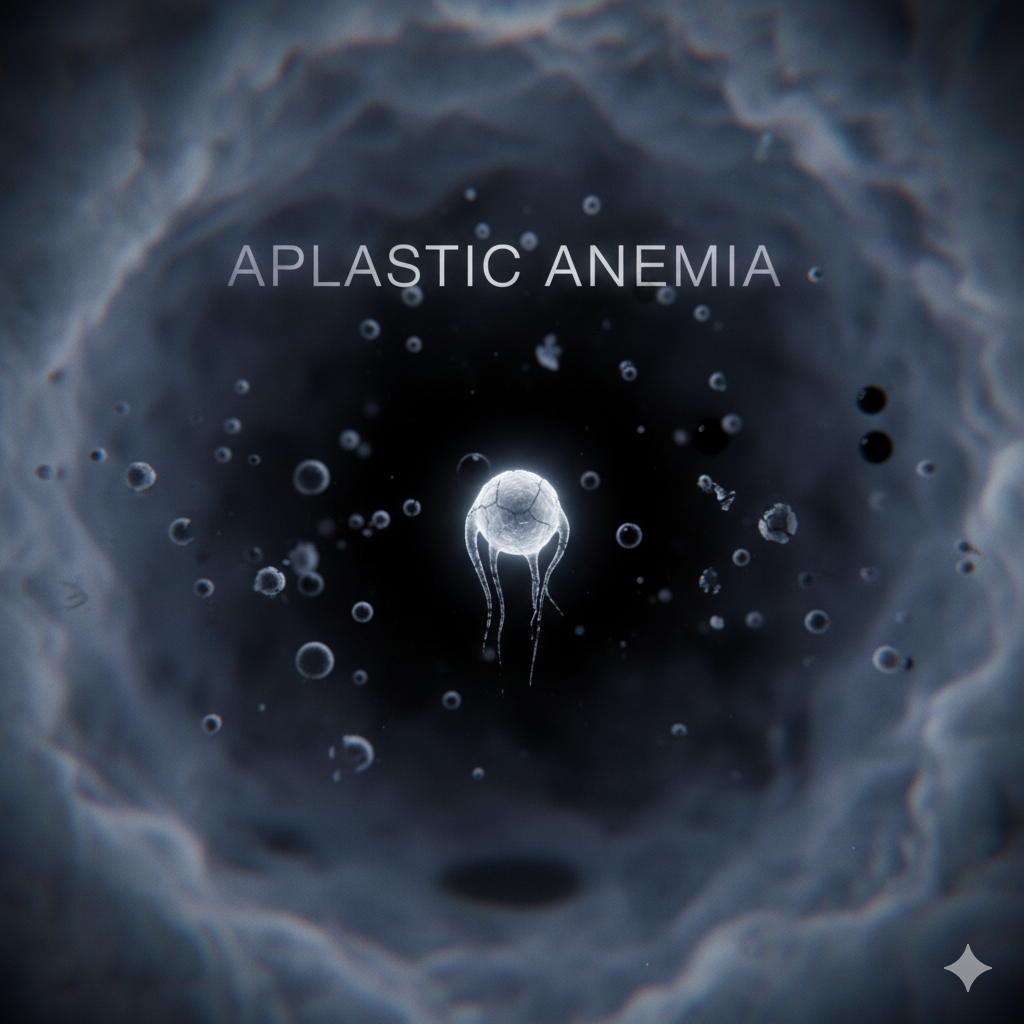

再生不良性貧血(さいせいふりょうせいひんけつ)とは、血液細胞を作り出す「工場」である骨髄の機能が低下してしまう病気です。

骨髄の中には、赤血球、白血球、血小板という全ての血液細胞の大元となる「造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)」が存在します。

再生不良性貧血は、この造血幹細胞が何らかの原因でダメージを受け、著しく減少してしまうことで発症します。

その結果、血液中の赤血球、白血球、血小板のすべてが減少する「汎血球減少(はんけっきゅうげんしょう)」という状態になります。

血液細胞が不足することにより、貧血症状、感染症への抵抗力の低下、出血しやすい傾向など、さまざまな症状が現れます。

日本では厚生労働省により「指定難病」に認定されている病気の一つです。

「再生不良性貧血」の詳細

再生不良性貧血について、その症状、原因、診断、そして治療法を詳しく解説します。

再生不良性貧血の主な症状

症状は、どの血液細胞がどの程度減少しているかによって個人差がありますが、主に以下の3つの症状が現れます。

1. 赤血球の減少(貧血)による症状

赤血球は酸素を全身に運ぶ役割を担っています。

これが不足すると、いわゆる「貧血」の状態となります。

体を動かしたときの動悸や息切れ、めまい、立ちくらみ、全身の倦怠感(だるさ)、顔面蒼白などが代表的な症状です。

2. 白血球(特に好中球)の減少による症状

白血球(特に好中球)は、体内に侵入した細菌やウイルスと戦う免疫の役割を担っています。

これが不足すると、感染症への抵抗力が著しく低下します。

発熱や喉の痛み、咳などが起こりやすくなるほか、一度感染症にかかると重症化しやすくなる危険性があります。

3. 血小板の減少による症状

血小板は、出血した際に血液を固めて止血する役割を持っています。

これが不足すると、血が止まりにくくなります。

軽い打撲でも皮下出血(あざ)ができやすくなったり、鼻血や歯茎からの出血が止まりにくくなったりします。

重症化すると、血尿、血便、さらには脳出血などの深刻な出血を引き起こすリスクも高まります。

再生不良性貧血の原因

再生不良性貧血は、生まれつき(先天性)の場合もありますが、ほとんどは成長してから発症する「後天性」です。

後天性の中でも、全体の約7割から8割は、はっきりとした原因が特定できない「特発性(とくはつせい)」と呼ばれています。

近年の研究では、この特発性の多くが「自己免疫疾患」の一つではないかと考えられています。

本来、体を守るはずの免疫システム(特にTリンパ球)が異常をきたし、自分自身の造血幹細胞を「異物」とみなして攻撃してしまうことで、骨髄の機能が低下するというメカニズムです。

まれに、特定の薬剤、化学物質(ベンゼンなど)、放射線被曝、または肝炎ウイルスなどのウイルス感染が引き金となって発症することもあります。

診断の方法

再生不良性貧血の診断には、血液検査と骨髄検査が不可欠です。

まず、健康診断や他の病気の検査で行われる「血液検査(末梢血検査)」で、赤血球、白血球、血小板のすべてが減少している「汎血球減少」が確認されると、この病気が疑われます。

確定診断のためには、腰の骨に針を刺して骨髄液や組織を採取する「骨髄穿刺(こつずいせんし)」や「骨髄生検(こつずいせいけん)」が行われます。

この検査で骨髄を詳しく調べ、造血幹細胞が減少し、血液細胞がほとんど作られていない「低形成(または無形成)」の状態であることを確認します。

また、似たような症状(汎血球減少)を示す他の病気、特に「骨髄異形成症候群(MDS)」と区別することが非常に重要です。

再生不良性貧血の治療法

治療法は、患者さんの年齢、病気の重症度(血球の減少の程度)、そして合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。

軽症の場合

血球の減少がごくわずかで症状もない場合は、すぐに治療を開始せず、定期的な血液検査で慎重に経過観察のみを行うこともあります。

中等症〜重症の場合

日常生活に支障が出るレベルの血球減少がある場合は、造血機能を回復させるための積極的な治療が行われます。

主な治療法は以下の通りです。

-

免疫抑制療法 (IST)

中等症以上の患者さんに対する標準的な治療法の一つです。

異常な免疫細胞(Tリンパ球)の働きを抑える薬剤(抗胸腺細胞グロブリン(ATG)やシクロスポリンなど)を投与します。

これにより、造血幹細胞への攻撃を止め、血液の回復を図ります。

-

造血幹細胞移植(骨髄移植など)

重症で、特に40歳以下の比較的若い患者さんにおいて、白血球の型(HLA)が一致するドナー(兄弟姉妹や骨髄バンクの提供者)が見つかる場合に行われる根治療法です。

強力な前処置(抗がん剤や放射線治療)で患者さん自身の骨髄を空にした後、健康なドナーの造血幹細胞を移植し、正常な造血機能を取り戻すことを目指します。

-

トロンボポエチン(TPO)受容体作動薬

近年、治療選択肢に加わった新しいタイプの薬剤(エルトロンボパグなど)です。

この薬は、造血幹細胞を刺激して増殖させ、血液細胞(特に血小板)の産生を促す作用があります。

免疫抑制療法と併用することで、治療効果が高まることが示されています。

これらの治療と並行して、貧血がひどい場合の「赤血球輸血」や、出血傾向が強い場合の「血小板輸血」、感染症予防のための抗菌薬投与などの「支持療法(対症療法)」も行われます。

参考動画

まとめ

再生不良性貧血は、血液が作られなくなる国の指定難病であり、放置すると重篤な感染症や出血を引き起こす可能性があります。

しかし、近年では免疫抑制療法や造血幹細胞移植、新しい薬剤の登場により、治療成績は大きく向上しています。

特に自己免疫が関与する特発性の場合、早期に診断し、適切な免疫抑制療法などを行うことで、造血機能が回復し、輸血が不要となるケースも多くなっています。

原因不明の倦怠感、動悸、息切れ、あざができやすい、発熱が続くなどの症状がみられる場合は、軽視せずに早めに医療機関(特に血液内科)を受診することが重要です。

また、難病指定されているため、重症度などの要件を満たせば医療費助成制度の対象となります。

治療が長期にわたることもありますが、主治医とよく相談し、病気と向き合っていくことが大切です。

関連トピック

造血幹細胞

赤血球、白血球、血小板など、すべての血液細胞を作り出す能力を持つ大元の細胞です。

主に骨髄に存在します。

汎血球減少症

血液検査において、赤血球、白血球、血小板の3系統すべてが減少している状態を指します。

再生不良性貧血はその代表的な原因疾患です。

骨髄異形成症候群(MDS)

再生不良性貧血と同様に汎血球減少をきたす病気ですが、原因が異なります。

MDSでは骨髄の中で異常な形の血液細胞(異形成)が増殖しており、白血病に移行するリスクがある点で大きく異なります。

難病指定(指定難病)

原因が不明で治療法が確立しておらず、長期の療養を必要とする希少な病気として国が指定するものです。

再生不良性貧血(指定難病60)もこれに含まれ、医療費助成の対象となります。

関連資料

『今日の治療指針』(医学書院)

多くの医師が参照する標準的な治療ガイドラインが掲載されている医学専門書です。

再生不良性貧血の最新の治療方針がまとめられています。

全国再生不良性貧血患者会(NPO法人)発行の資料

患者さんやその家族向けに、病気に関する情報、日常生活での注意点、公的支援制度について分かりやすく解説したパンフレットや書籍を発行しています。

難病情報センターのウェブサイト

厚生労働省の事業として運営されており、再生不良性貧血を含む各指定難病の概要、診断基準、治療法、利用できる公的制度について、信頼できる公的な情報が掲載されています。

ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。