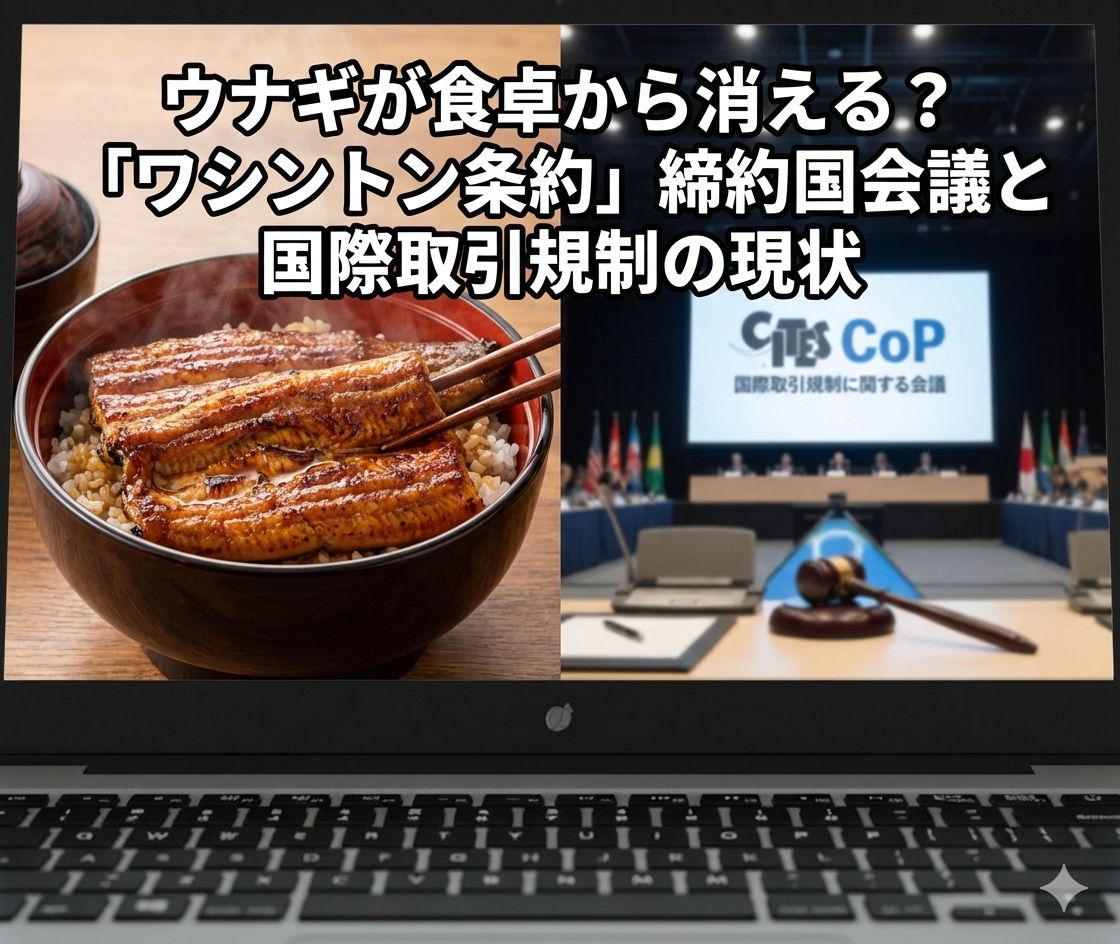

ウナギが食卓から消える?「ワシントン条約」締約国会議と国際取引規制の現状

ワシントン条約とウナギ問題の概要

「ワシントン条約」とは、絶滅の恐れがある野生動植物を保護するために、国際的な取引を規制する条約のことです。特に日本人の食卓に欠かせない「ウナギ」については、乱獲や環境変化により個体数が激減しており、この条約による厳しい規制の対象になるかどうかが、数年ごとの「締約国会議(CoP)」で大きな議論の的となっています。もし規制が強化されれば、ウナギの輸入が制限され、価格の高騰や入手困難になる可能性があります。

国際取引規制の詳細

ワシントン条約(CITES)の仕組み

この条約では、保護が必要な動植物を「附属書」というリストに分類して規制します。

- 附属書I: 絶滅の危機に瀕しており、商業目的の取引は原則禁止(例:パンダ、ゾウの象牙)。

- 附属書II: 現在は必ずしも絶滅の危機ではないが、取引を規制しないと絶滅のおそれがあるもの(例:ヨーロッパウナギ)。商業取引には輸出国の許可証が必要です。

- 附属書III: 特定の国が自国内の保護のために、他国の協力を求めるもの。

ニホンウナギを巡る議論

現在、私たちが普段食べている「ニホンウナギ」は、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで「絶滅危惧IB類」に指定されていますが、ワシントン条約のリストにはまだ掲載されていません。しかし、2025年などの締約国会議では、EUなどが「ニホンウナギを含むすべてのウナギ属を附属書IIに掲載すべき」といった提案を行う動きを見せています。

なぜ規制が必要なのか?

ウナギの稚魚(シラスウナギ)は人工孵化の実用化が難しく、天然資源に頼っています。しかし、密漁や不正な国際取引が横行しており、資源管理が限界に来ているため、国際的な枠組みで厳しく管理しようという声が高まっているのです。もしニホンウナギが「附属書II」に掲載されれば、稚魚の輸入が難しくなり、日本の養鰻業は大打撃を受けると予想されます。

私たちの食生活への影響

規制が強化されると、輸入稚魚に頼る養殖ウナギの生産量が減り、価格がさらに高騰することは避けられません。「特別な日のご馳走」どころか、「幻の食材」になってしまう未来も現実味を帯びてきています。

参考動画

まとめ

ウナギの規制問題は、単に「食べられなくなる」という消費者の不満だけでなく、伝統的な食文化を守ることと、生物多様性を守ることのバランスをどう取るかという、地球規模の課題です。私たち一人ひとりが、安さだけを求めるのではなく、持続可能な資源管理(サステナビリティ)に関心を持ち、大切にいただく意識を持つことが求められています。

関連トピック

附属書II:商業取引は可能だが、輸出国の許可が必要となる厳しい規制区分。

シラスウナギ:養殖の元となるウナギの稚魚。白いダイヤとも呼ばれ高値で取引される。

IUCNレッドリスト:国際自然保護連合が作成する、絶滅のおそれがある野生生物のリスト。

完全養殖技術:卵から成魚までを人工的に育てる技術。実用化が急がれている。

関連資料

ウナギの保全と持続的利用:資源管理の専門家による現状分析と提言書。

図解・ワシントン条約:複雑な条約の仕組みをわかりやすく解説した入門書。

サステナブル・シーフード・ガイド:環境に配慮した魚介類の選び方を学ぶハンドブック。