存立危機事態とは?日本の安全保障を変えた「武力行使の新三要件」をわかりやすく徹底解説

「存立危機事態」の概要

「存立危機事態(そんりつききじたい)」とは、日本の安全保障政策における極めて重要な概念です。

これは、2015年に成立した「平和安全法制(いわゆる安保関連法)」によって新たに導入されました。

具体的には、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」し、その結果「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を指します。

平たく言えば、日本が直接攻撃されていなくても、同盟国など(主にアメリカ合衆国が想定されています)が攻撃されたことが原因で、日本国民の命や暮らしに重大な危機が迫っている状態のことです。

この事態が政府によって認定されると、日本は憲法解釈を変更して可能とした「限定的な集団的自衛権の行使」として、自衛隊による武力行使(防衛出動)が可能となります。

「存立危機事態」の詳細

「存立危機事態」の概念を深く理解するためには、それが導入された背景と、武力行使に至るための厳格な条件を知る必要があります。

導入の背景と集団的自衛権

従来の日本政府の憲法解釈では、憲法第9条のもと、自国が直接攻撃された場合にのみ武力を行使できる「個別的自衛権」しか認められていませんでした。

他国が攻撃されても、日本が直接攻撃されていなければ、その他国を助けるために武力を行使する「集団的自衛権」は行使できない、というのが長年の見解でした。

しかし、北朝鮮のミサイル開発や中国の海洋進出など、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているという認識から、従来の枠組みでは国民を守りきれない可能性があると議論されるようになりました。

その結果、日本と密接な関係にある他国(例:同盟国であるアメリカ)への攻撃が、結果的に日本の存立を脅かす場合に限り、限定的に集団的自衛権の行使を容認するべきだという結論に至りました。

この「日本の存立を脅かす場合」を法的に定義したものが、「存立危機事態」なのです。

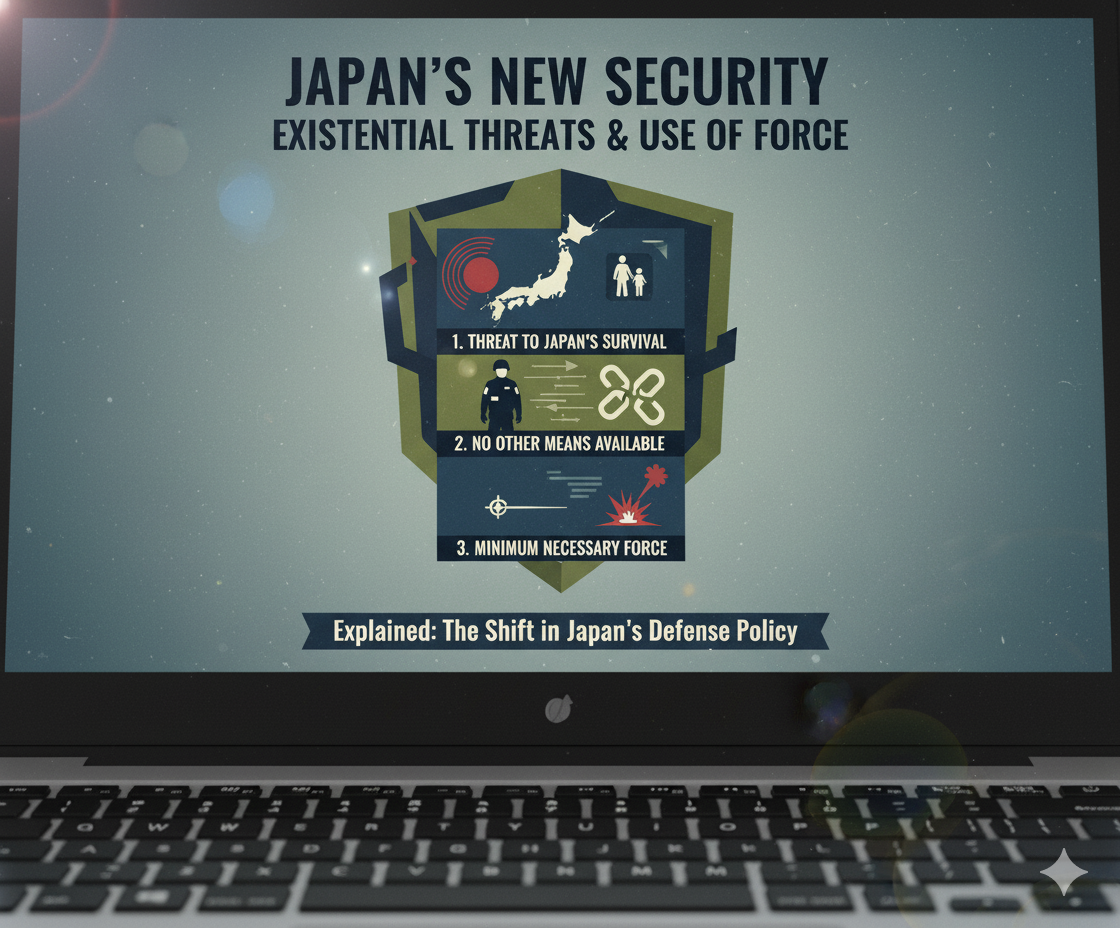

武力行使の「新三要件」

存立危機事態が認定されたからといって、すぐに自衛隊が武力行使できるわけではありません。

政府は、武力行使に踏み切るための「武力行使の新三要件」と呼ばれる、以下の3つの条件を全て満たす必要があるとしています。

1. 存立危機事態の発生:

(概要で述べた通り)日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。

2. 他に手段がないこと(他国手段の不存在):

この事態を排除し、日本の存立を全うし、国民を守るために、他に取るべき適当な手段がないこと。

外交努力や経済制裁など、武力行使以外のあらゆる手段を尽くしてもなお危険を排除できないことが条件となります。

3. 必要最小限度の実力行使:

武力行使は、事態を排除するために必要な最小限度の範囲に留めなければならないこと。

過剰な防衛や、必要以上の武力介入は認められません。

これら3つの要件がすべて満たされた場合に限り、内閣が「防衛出動」を決定し、国会の承認を得た上で、自衛隊は武力行使を行うことができます。

具体的な想定と論点

政府は過去の国会審議などで、存立危機事態の具体例として、日本のエネルギー輸送の大動脈である中東の「ホルムズ海峡」が機雷で封鎖され、日本のタンカーが航行できなくなり、国民生活に壊滅的な影響が出る場合などを挙げてきました。

また最近では、「台湾有事」(中国による台湾への武力侵攻)が発生した場合、日本の安全保障に重大な影響を与えるとして、存立危機事態に該当する可能性があるかどうかが政治的な議論の焦点となっています。

一方で、この制度には多くの論点や批判も存在します。

最大の論点は、「存立が脅かされ」「明白な危険がある」といった要件の定義が曖昧であるという点です。

これらの判断は、最終的に時の政権に委ねられるため、恣意的に解釈が拡大され、日本が意図せず他国の戦争に巻き込まれるリスクが高まるのではないか、という懸念が根強くあります。

また、そもそも集団的自衛権の行使は、憲法第9条が禁じる「武力の行使」にあたるのではないかという、憲法適合性に関する根本的な議論も続いています。

参考動画

まとめ

「存立危機事態」は、戦後の日本の安全保障政策における歴史的な転換点を示す概念です。

これにより、日本は従来の「専守防衛」の枠組みを超え、同盟国との連携を強化し、より能動的な防衛体制を築く道を選びました。

この変更については、抑止力を高め、日本の平和と安全をより確実にするものだという評価がある一方で、憲法上の疑義や、日本が「戦争をする国」に近づくことへの強い懸念も示されています。

安全保障環境が複雑化する現代において、この「存立危機事態」という言葉の意味と、それに伴うリスクや責任について、私たち国民一人ひとりが継続的に関心を持ち、その運用を注視していくことが極めて重要です。

関連トピック

集団的自衛権

自国が直接攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合に、それを自国への攻撃とみなして共同で防衛(武力行使)する権利のことです。存立危機事態は、この権利を限定的に行使するための条件として設定されました。

平和安全法制(安保関連法)

2015年に成立した一連の安全保障関連法案の総称です。存立危機事態の概念を定めた「武力攻撃事態法」の改正や、集団的自衛権の行使を可能にするための「自衛隊法」の改正などが含まれます。

武力行使の新三要件

上記の「詳細」で解説した、日本が自衛の措置として武力を行使するための3つの条件です。存立危機事態の認定は、この第一の要件にあたります。

武力攻撃事態

存立危機事態と並んで規定されている概念ですが、こちらは「日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、または発生する明白な危険が切迫している事態」を指します。いわゆる「個別的自衛権」が発動される状況です。

重要影響事態

以前は「周辺事態」と呼ばれていたものです。そのまま放置すれば日本の平和と安全に重要な影響を与えかねない事態(例:日本近隣での紛争など)を指します。存立危機事態とは異なり、武力行使は伴わず、主に同盟国軍(米軍など)への後方支援(補給、輸送、医療など)を行うための概念です。

関連資料

防衛白書(各年版)

防衛省が毎年発行している公式報告書です。最新の安全保障環境の認識や、存立危機事態を含む防衛政策の法的な枠組みについて、政府の公式見解が詳細に記載されています。

『集団的自衛権と憲法』

多くの憲法学者や安全保障の専門家によって執筆されている書籍です。存立危機事態の導入をめぐる憲法上の議論や、法的な妥当性について深く知ることができます。

『早わかり 安全保障関連法』

2015年に成立した平和安全法制の全体像を、一般向けに分かりやすく解説した書籍やムック本です。存立危機事態が法体系の中でどのように位置づけられているかを理解するのに役立ちます。