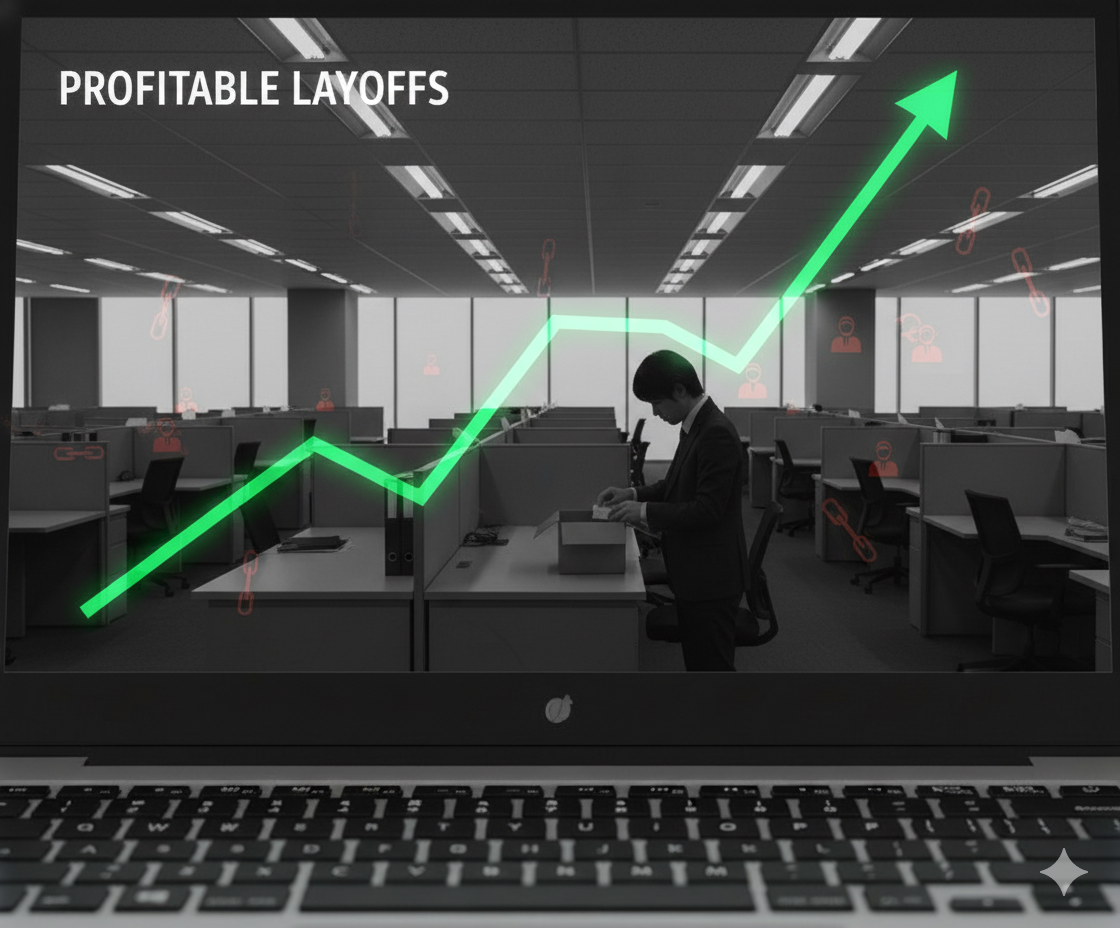

業績好調なのになぜ?「黒字リストラ」の衝撃。その深刻な背景と目的、私たちが取るべき対策を徹底解説。

「黒字リストラ」の概要

「黒字リストラ」とは、その名の通り、企業の業績が好調で黒字であるにもかかわらず、人員削減(リストラクチャリング)を行うことを指します。

従来、リストラといえば業績不振や赤字に陥った企業が、再建のために行う「守り」の経営戦略でした。

しかし、近年ニュースで目にする「黒字リストラ」は、それとは全く異なる文脈で語られます。

これは、企業が利益を上げている「今だからこそ」、将来の大きな環境変化に備えて経営体質を変革しようとする「攻め」の戦略の一環なのです。

この記事では、「黒字リストラ」がなぜ行われるのか、その詳細な背景と、働く私たちがどのように備えるべきかを深く掘り下げて解説します。

「黒字リストラ」が行われる詳細な背景と4つの理由

「黒字リストラ」が急増している背景には、単なるコストカットとは異なる、いくつかの複合的な要因があります。

企業が好業績のうちに人員整理に着手する主な理由を、4つの側面に分けて見ていきましょう。

1. 事業構造の大転換(DXと選択と集中)

現代の企業が直面している最大の課題は、デジタルトランスフォーメーション(DX)やAIの急速な進化です。

過去に大きな利益を生み出してきた伝統的な事業(レガシー事業)が、新しい技術によって一瞬で陳腐化するリスクに晒されています。

企業は全体として黒字でも、個別の事業部門に目を向けると、将来性のない部門や縮小が避けられない部門を抱えているケースが少なくありません。

そこで企業は、まだ体力のある(黒字の)うちに、これらのレガシー事業を縮小・売却し、得られたリソースをAI、IoT、サブスクリプションモデルといった成長分野へ一気に集中させようとします。

この「選択と集中」の過程で、従来の事業に従事していた人材が「余剰」と見なされ、リストラの対象となるのです。

2. 株主からの圧力(資本効率の追求)

近年の日本企業、特に上場企業は、国内外の投資家(株主)から「資本効率」の改善を強く求められています。

具体的には、ROE(自己資本利益率)といった経営指標の向上が厳しく問われます。

投資家から見れば、企業が将来性の低い事業に多くの人員(高い人件費)を抱え続けることは、「資本の非効率な運用」と映ります。

たとえ今が黒字であっても、より高い利益率を求める株主からの圧力に応えるため、経営陣は人件費の最適化、すなわち人員削減というシビアな決断を迫られることがあります。

これは、短期的な利益を追求する株主資本主義の影響が強まっていることの表れとも言えます。

3. 日本型雇用システムの変化(年功序列の限界)

「黒字リストラ」の主な対象として、45歳以上などの中高年層が挙げられるケースが多いことにも注目すべきです。

これは、日本の伝統的な「年功序列型賃金」と「終身雇用」のシステムが限界を迎えていることを示しています。

年功序列制度のもとでは、勤続年数が長い社員ほど給与が高くなります。

しかし、その給与額が必ずしも現在の市場価値や、DX時代に求められるスキルと一致しているとは限りません。

企業側から見れば、高い給与を支払っている中高年層が新しい事業領域で活躍できない場合、その人件費は大きな「コスト」となります。

そこで、まだ退職金や優遇措置を上乗せして支払える「黒字」のうちに、早期退職を促すことで、組織の若返りと人件費の最適化を図ろうとするのです。

4. 将来の市場縮小への「先手」

今は黒字でも、少子高齢化による国内市場の縮小や、グローバル競争の激化により、5年後、10年後も同じように利益を上げ続けられる保証はありません。

むしろ、多くの経営者は将来に強い危機感(「ゆでガエル」状態への恐怖)を抱いています。

業績が悪化してから慌ててリストラを行うと、退職金を十分に支払えず、優秀な人材まで流出してしまいます。

しかし、業績が良い「今」ならば、十分な退職金の上乗せ(早期退職優遇制度)といった手厚いパッケージを提示できます。

これにより、企業はできるだけ「円満」に人員構成の入れ替えを行い、経営のフットワークを軽くしようと考えます。

これは、将来の不確実性に備えるための「予防的リストラ」とも呼べる動きです。

参考動画

まとめ:終身雇用の終焉と個人の対策

「黒字リストラ」の背景にあるのは、DXの進展、グローバル化、株主の要求、そして日本型雇用の限界といった、現代社会の構造的な大変化です。

この流れは、もはや一部の大企業だけの問題ではありません。

私たち働く個人にとって、「一つの会社に尽くseba安泰」という終身雇用の時代が、名実ともにはっきりと終わりを告げたことを意味しています。

会社が黒字であることと、自分の雇用が安定していることは、もはやイコールではありません。

これからの時代に求められるのは、会社への「帰属意識」よりも、自分の「専門性」や「市場価値」です。

自分が今持っているスキルが、他の会社でも通用する「ポータブル(持ち運び可能)なスキル」であるかどうか。

それを常に自問し、必要であれば新しい知識を学び直す「リスキリング(学び直し)」に取り組む姿勢が、これからのキャリアを守る最大の防御策となるでしょう。

関連トピック

ジョブ型雇用: 従来の「会社に就職する(メンバーシップ型)」とは異なり、「特定の職務(ジョブ)に対して雇用契約を結ぶ」働き方。

黒字リストラが進む背景には、このジョブ型雇用への移行があります。

リスキリング(Reskilling): 時代の変化によって必要とされる新しいスキルや知識を学び直すこと。

黒字リストラの対策として、個人にも企業にも強く求められています。

早期退職優遇制度(希望退職): 黒字リストラの具体的な手法として最も多く用いられる制度。

通常の退職金に加えて、割増退職金を支給するなどの優遇措置と引き換えに、自発的な退職を募る方法です。

関連資料

『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)100年時代の人生戦略』: 人生100年時代において、従来の「教育・仕事・引退」という3ステージの人生モデルが崩壊することを説いた名著。

リスキリングやキャリアチェンジの必要性を理解するために必読です。

週刊東洋経済 や 日経ビジネス などのビジネス・経済誌: 「黒字リストラ」や「ジョブ型雇用」、「45歳の壁」といった特集を頻繁に組んでいます。

最新の企業動向や事例を知るための情報源となります。

各種転職エージェントサービス: 自分の現在の「市場価値」を客観的に知るために、転職エージェントに登録し、キャリア相談をしてみることも具体的な対策の一つです。