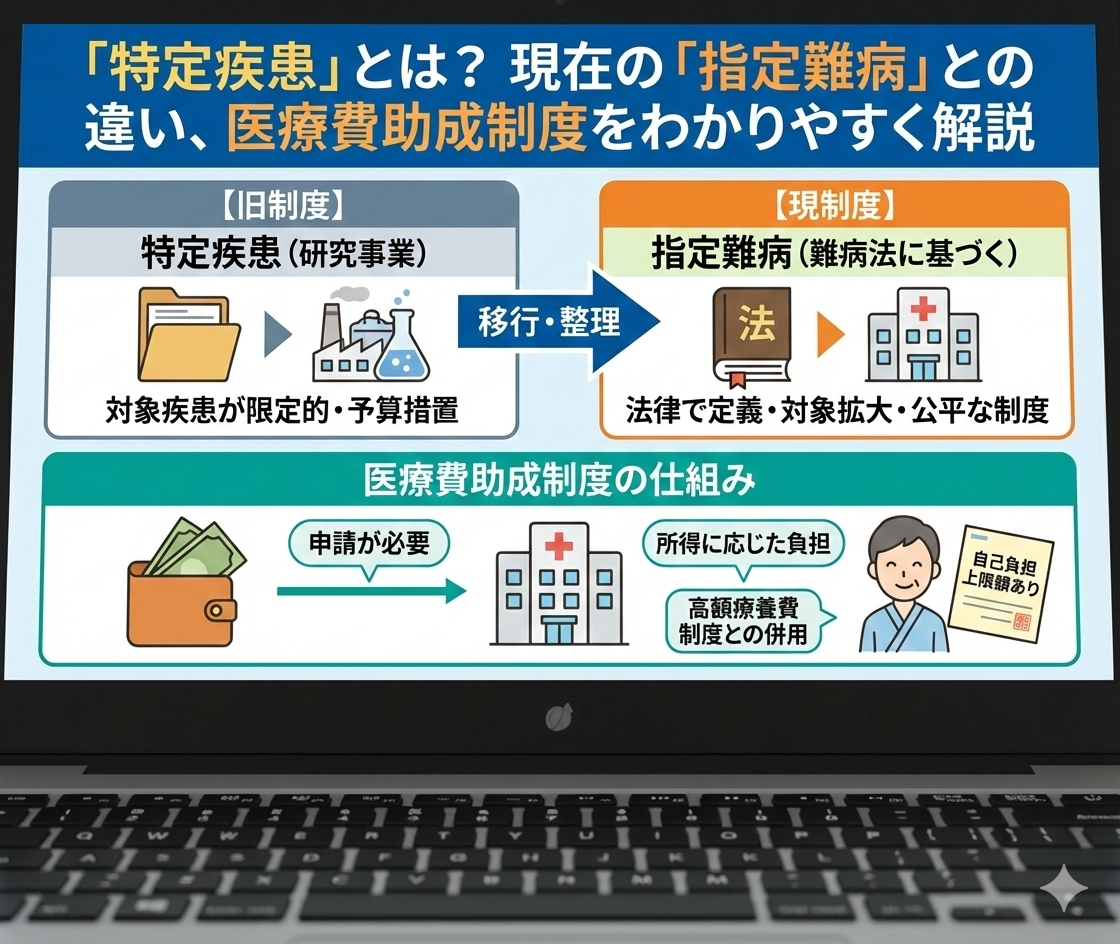

「特定疾患」とは? 現在の「指定難病」との違い、医療費助成制度をわかりやすく解説

「特定疾患」と「指定難病」の概要

「特定疾患(とくていしっかん)」とは、かつて日本の難病対策の基盤となっていた「特定疾患治療研究事業」の対象とされた疾患群を指す言葉です。

この事業は、原因不明で治療法が確立しておらず、希少で長期の療養が必要な病気の患者を支援するために始まりました。

2015年(平成27年)に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が施行されたことに伴い、この制度は大きく見直されました。

現在、従来の「特定疾患」は、より対象を拡大した「指定難病」という枠組みに移行・統合されています。

この記事では、「特定疾患」の歴史的な意味合いと、現在の「指定難病」に基づく医療費助成制度の概要や違いについて解説します。

「特定疾患」と「指定難病」の詳細

「特定疾患」とは?(歴史的背景)

日本における難病対策は、1972年(昭和47年)に始まった「特定疾患治療研究事業」が大きな柱でした。

この事業の対象とされた疾患が、一般に「特定疾患」と呼ばれていました。

当初はスモン病など4疾患から始まり、最終的には56疾患が対象となりました。

この事業の目的は、治療法が未確立で医療費の負担も大きい難病患者を支援するため、医療費の自己負担分を公費で助成すること、そして治療法の研究を推進することにありました。

しかし、この制度の対象外(56疾患以外)にも支援を必要とする難病患者が多く存在することが課題となっていました。

「特定疾患」と「指定難病」の違い

こうした課題を背景に、より公平で安定的な支援を目指して2015年(平成27年)1月1日に「難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)」が施行されました。

この法律に基づき、従来の「特定疾患治療研究事業」は「難病医療費助成制度」へと移行しました。

この新しい制度の対象となる疾患が「指定難病」です。

指定難病は、従来の特定疾患(56疾患)を含むだけでなく、法律の定める要件(希少性、原因不明、治療法未確立、長期療養の必要性など)に基づき、対象疾患が大幅に拡大されました。

制度開始時は110疾患でしたが、その後も追加が行われ、現在では340以上の疾患(2024年時点)が指定難病とされています。

したがって、「特定疾患」は旧制度の対象疾患を指す歴史的な呼称であり、現在は「指定難病」が公的な医療費助成の対象疾患を指す正式な用語となっています。

(補足)「特定疾病」との違い

「特定疾患(指定難病)」とよく似た言葉に「特定疾病(とくていしっぺい)」がありますが、これは全く異なる制度の用語です。

介護保険制度における「特定疾病」は、加齢に伴って生じやすい16種類の疾病(末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など)を指します。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が、これらの特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に、介護保険サービスを利用できるというものです。

また、民間の生命保険でいう「特定疾病」は、「がん・心疾患・脳血管疾患」の三大疾病を指すことが多く、これらも国の難病対策とは異なります。

指定難病の医療費助成制度

現在の「指定難病」患者に対する医療費助成制度の主な内容は以下の通りです。

- 対象者: 原則として、指定難病と診断され、重症度分類で一定程度以上の方、または症状が軽くても高額な医療費が継続してかかる方(軽症高額該当)が対象となります。

- 助成内容: 指定難病の治療にかかる医療費(診察、薬剤費、入院費など)について、医療保険(健康保険や国民健康保険など)を適用した後の自己負担分の一部(または全部)が助成されます。

- 自己負担上限額: 患者の世帯の所得(市町村民税の課税状況)に応じて、月ごとの「自己負担上限額」が設定されます。医療機関や薬局の窓口で支払う合計額が、この上限額を超えることはありません。

- 申請方法: 助成を受けるには、お住まいの市区町村や保健所の窓口(都道府県によって異なります)に申請が必要です。申請には、都道府県が指定した「難病指定医」が作成した「臨床調査個人票(診断書)」などの書類が必要となります。

- 助成開始時期: 以前は申請日からのみ助成対象でしたが、2023年(令和5年)10月からは、指定医が診断した日(重症度分類を満たすと判断した日)まで遡って助成を開始できるようになりました(遡り期間には一定の上限があります)。

参考動画(指定難病の医療費助成制度)

まとめ:制度の変遷と相談の重要性

「特定疾患」という言葉は、日本の難病対策の出発点となった「特定疾患治療研究事業」の対象疾患を指す歴史的な用語です。

この制度は、2015年の難病法施行により、対象疾患を大幅に拡大した「指定難病」の医療費助成制度へと発展的に移行しました。

この制度の変更により、より多くの難病患者が公平な医療支援を受けられる体制が整えられています。

制度は非常に専門的であり、対象疾患や助成内容は随時見直される可能性があります。

ご自身やご家族が指定難病の診断を受けた場合、または疑いがある場合は、主治医や医療機関のソーシャルワーカー、またはお住まいの自治体の保健所や障害福祉担当窓口に相談し、最新の正確な情報を確認することが重要です。

関連トピック

指定難病: 難病法に基づき医療費助成の対象として厚生労働大臣が指定した疾患群。

現在340疾患以上あります。

難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律): 2015年に施行された、難病患者への医療費助成や難病研究の推進などを定めた法律です。

臨床調査個人票: 指定難病の医療費助成を申請する際に必要な、難病指定医が作成する診断書のことです。

小児慢性特定疾病医療費助成制度: 難病法に基づく制度とは別に、18歳未満(継続の場合は20歳未満)の児童を対象とした医療費助成制度です。

対象疾患が異なります。

介護保険の特定疾病: 介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)が介護サービスを受ける要件となる16種類の疾病で、「特定疾患(指定難病)」とは異なるものです。

関連資料・情報源

難病情報センター: 指定難病を含む様々な難病に関する情報(疾患の概要、診断基準、利用できる制度など)を提供するポータルサイトです。

厚生労働省ウェブサイト(難病対策): 難病法の概要や、指定難病の一覧、最新の制度情報などを公開しています。

お住まいの都道府県・市区町村のウェブサイト: 医療費助成の具体的な申請窓口や手続き方法について掲載されています。

ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。