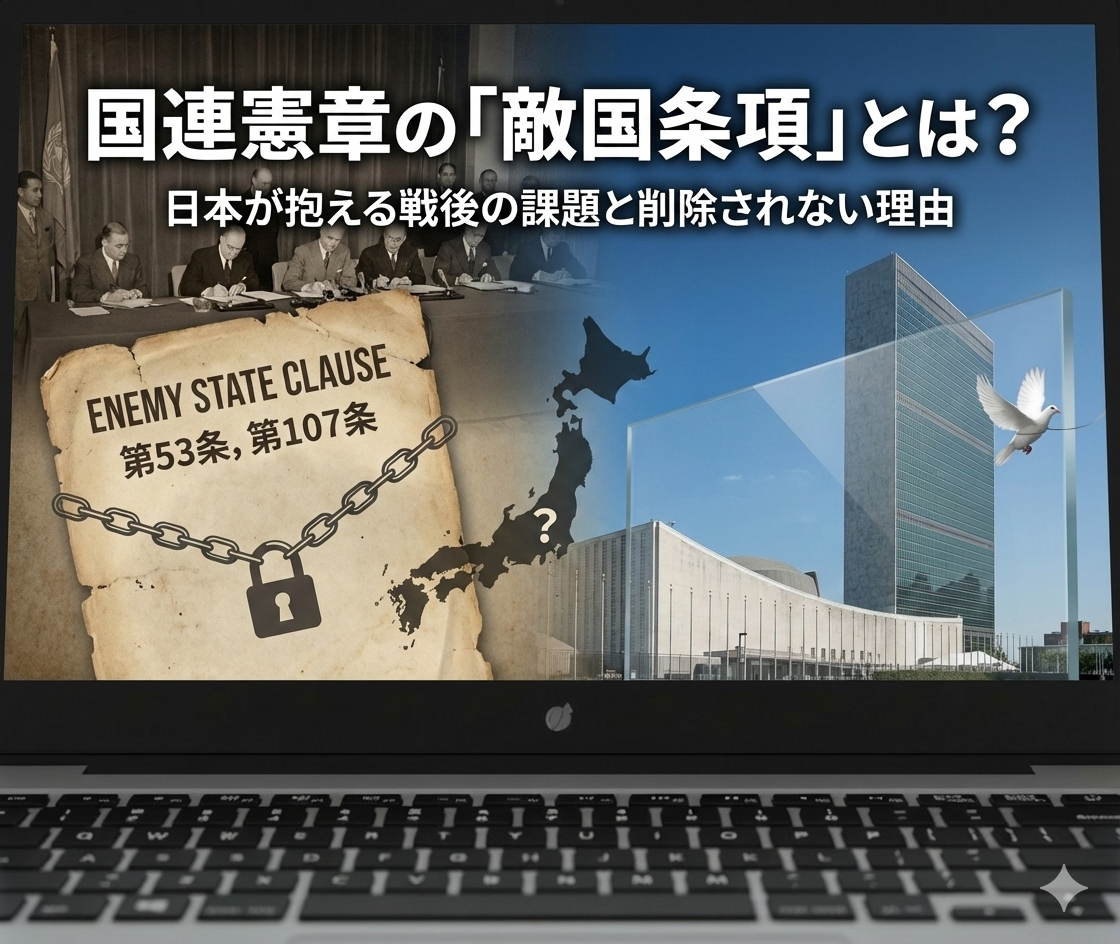

国連憲章の「敵国条項」とは?日本が抱える戦後の課題と削除されない理由を分かりやすく解説

「敵国条項」の概要

「国際連合憲章(国連憲章)」における「敵国条項(てきこくじょうこう)」とは、第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国々(日本、ドイツなど)に対する特別な措置を定めた条項のことです。

具体的には、国連憲章の第53条、第107条、第77条の一部がこれに該当します。

この条項には、「かつての敵国がふたたび侵略行動を行うような場合、国連安全保障理事会の許可なく、強制的な措置(軍事行動など)をとることができる」という趣旨の内容が含まれています。

現在、日本やドイツは国連加盟国であり、平和愛好国として国際社会に貢献しているため、この条項は実質的に効力を失った「死文化(しぶんか)」した条文とされています。

しかし、条文そのものは削除されずに残っており、日本の外交における懸案事項の一つとして、たびたび議論の対象となっています。

「敵国条項」の詳細と問題点

敵国条項の具体的な内容と歴史的背景

敵国条項が生まれた背景には、国際連合が発足した1945年当時の世界情勢があります。

国連はもともと、第二次世界大戦の戦勝国(連合国)を中心として結成された組織でした。

そのため、当時の敵国であった日本やドイツ(枢軸国側)が再び戦争を引き起こさないよう、厳しい監視と制裁の仕組みを憲章に盛り込んだのです。

特に第53条では、地域的取極(同盟など)に基づく強制行動について、通常は安保理の許可が必要ですが、敵国に対してだけは例外的に許可なしで行動できると解釈できる文言があります。

また、第107条では、戦後の敵国に対する措置は、国連憲章の他の規定に拘束されない(憲章の例外となる)としています。

なぜ「死文化」したと言われるのか?

現在、国際法や外交の専門家の間では、敵国条項は法的な効力を失っているというのが一般的な解釈です。

日本は1956年に国連に加盟しましたが、国連加盟の条件は「平和愛好国であること」です。

加盟が認められた時点で、日本はもはや「敵国」ではないと国際的に認められたことになります。

さらに、1995年の国連総会では、「敵国条項は時代遅れ(死文化)である」とする決議が圧倒的多数で採択されました。

これにより、名実ともにこの条項を適用する根拠は失われたとされています。

それでも削除されない複雑な事情

「効力がないなら、さっさと削除すればいいのではないか」と多くの人が疑問に思います。

しかし、国連憲章の改正は非常にハードルが高い手続きが必要です。

憲章を改正するには、全加盟国の3分の2以上の賛成に加え、安全保障理事会の常任理事国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)すべてが批准しなければなりません。

もし敵国条項削除のために改正手続きを始めると、「ついでに安保理の構成を変えよう」「拒否権を見直そう」といった、各国の利害が絡む別の議論(パンドラの箱)が開いてしまう恐れがあります。

そのため、主要国は憲章改正に消極的であり、結果として敵国条項という「戦後の遺物」がテキストとして残り続けているのです。

外交カードとして使われるリスク

実質的な効力はないとはいえ、条文が残っていることは日本にとって潜在的なリスクです。

過去には、国際情勢が緊迫した際に、ロシア(旧ソ連)などが外交的な圧力としてこの条項の存在をほのめかした例もあります。

「条文がある以上、理屈をつければ日本を特別扱いできる」という解釈を主張される隙(すき)を残していることになります。

そのため、日本政府はドイツなどと協力し、将来的な国連改革のタイミングでこの条項を正式に削除することを目指して活動を続けています。

「敵国条項」に関する参考動画

まとめ

「敵国条項」は、第二次世界大戦直後の国際情勢を色濃く反映した、過去の遺産です。

現在の日本が平和国家として世界に貢献している事実や、国連総会での決議を踏まえれば、この条項が実際に発動される可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

しかし、独立国家の尊厳として、また無用な外交的摩擦を避けるためにも、条文からの完全な削除は日本外交の悲願です。

この問題を知ることは、現在の国連が抱える「変われない構造」や、戦後80年近く経っても続く国際政治の難しさを理解することに繋がります。

私たちも、平和ボケすることなく、こうした国際的な枠組みの現状に関心を持ち続けることが大切です。

関連トピック

安全保障理事会改革 – 常任理事国の枠組みや拒否権のあり方を見直そうとする議論。

G4諸国 – 国連安保理の常任理事国入りを目指して協力する日本、ドイツ、インド、ブラジルの4カ国グループ。

サンフランシスコ平和条約 – 日本が主権を回復し、国際社会に復帰するための条約。

拒否権(拒否権発動) – 安保理の常任理事国のみが持つ、決議を否決できる強力な権限。

関連資料

国連の政治力学(岩波新書) – 国連内部のパワーバランスや意思決定の裏側を解説した書籍。

「国連」という錯覚 – 日本人が抱く国連への理想と、現実の国際政治とのギャップを鋭く指摘した本。

戦後日本外交史 – 敵国条項の問題を含め、日本が戦後どのように国際社会と向き合ってきたかが分かる資料。