徹底解説「世界の平和と軍事力」!抑止力と軍拡の狭間で揺れる国際社会の現実

「世界の平和と軍事力」の概要

「世界の平和と軍事力」というテーマは、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。

平和を望むのに、なぜ破壊的な力である軍事力が必要なのか、この問いは古くから議論されてきました。

現代社会において、軍事力は単なる戦争の道具ではなく、他国からの侵略を防ぐための「抑止力」として機能しています。

しかし一方で、過度な軍事力の増強は国際的な緊張を高め、新たな紛争の火種となるリスクも孕んでいます。

本記事では、2024年の最新データや国際情勢を交えながら、軍事力と平和の複雑な関係性、そして私たちが直面している課題について、分かりやすく解説していきます。

「世界の平和と軍事力」の詳細

1. 軍事力の役割:「抑止力」とは何か

軍事力が平和維持に貢献するとされる最大の理由は「抑止力」という概念にあります。

抑止力とは、相手国に対して「もし攻撃を仕掛ければ、耐え難いほどの反撃を受けることになる」と思わせることで、攻撃そのものを思いとどまらせる力のことです。

例えば、警察官がパトロールしていることで犯罪が未然に防がれるように、国家が一定の軍事力を保有し、同盟国と連携することは、地域の安定を保つための基盤となっています。

特に核兵器においては、「相互確証破壊」という究極の抑止理論が、冷戦期から現在に至るまで大国間の直接戦争を防いできたという側面は否定できません。

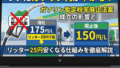

2. 2024年の世界の軍事費と現状

近年、世界の安全保障環境は急速に厳しさを増しています。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)などのデータによると、2024年の世界の軍事費総額は過去最高を更新し、約2兆7000億ドル(約400兆円規模)に達しました。

これは冷戦終結後で最大級の増加率です。

背景には、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や、中東情勢の緊迫化、そしてアジアにおける地政学的な緊張の高まりがあります。

多くの国々が自国の安全を守るために防衛予算を増額し、「力による平和」を模索しているのが現状です。

3. 「安全保障のジレンマ」というリスク

軍事力による平和維持には、常に「安全保障のジレンマ」というリスクが付きまといます。

これは、ある国が自国の安全を高めようとして軍事力を増強すると、隣国がそれを脅威と受け取り、対抗して軍事力を増強してしまう現象です。

結果として、互いに軍拡競争に陥り、かえって緊張が高まり、偶発的な衝突の可能性が増してしまいます。

現在の世界情勢は、まさにこの悪循環に陥りつつあると言えるでしょう。

防衛のための措置が、相手には攻撃の準備と映るこのパラドックスは、軍事力のみに依存した平和構築の限界を示しています。

4. 新しい戦争の形と軍事力の変化

現代の軍事力は、戦車や戦闘機といった従来の「ハードパワー」だけでは語れません。

サイバー攻撃、宇宙空間の利用、ドローン兵器、そして偽情報の拡散による認知戦など、戦争の形態は多様化・複雑化しています。

これらは「ハイブリッド戦」と呼ばれ、国境を越えて市民生活にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。

これからの「軍事力」は、物理的な破壊力だけでなく、こうした新しい領域での防御能力や、情報の正確な分析能力も含めた総合的な力が求められています。

5. 軍縮と平和構築への道

軍事力の均衡による平和は、あくまで「恐怖による平和」であり、真に安定した平和とは言えません。

持続可能な平和を実現するためには、軍事力による抑止と並行して、外交による対話、経済的な相互依存の強化、そして国際法や国際機関を通じた紛争解決のメカニズムを機能させることが不可欠です。

軍縮への取り組みは停滞気味ですが、核兵器禁止条約のような市民社会からのアプローチや、信頼醸成措置(CBM)を通じた国家間の対話継続が、破滅的な戦争を回避するための最後の砦となります。

「世界の平和と軍事力」の参考動画

まとめ

「世界の平和と軍事力」は、単純な善悪で割り切れるものではありません。

軍事力は、現実的な脅威から国民の命と暮らしを守るための「保険」として不可欠な側面を持つ一方で、使い道を誤れば人類を破滅させる凶器にもなります。

重要なのは、軍事力を過信せず、かといって現実の脅威から目を背けることもなく、冷静な視点でバランスを見極めることです。

私たち一人ひとりが、世界の情勢に関心を持ち、自国の安全保障政策や国際協力のあり方について考え続けることが、平和な社会を次世代に繋ぐための第一歩となるでしょう。

関連トピック

安全保障のジレンマ

自国の安全を高めるための軍備増強が、相手国の不安を煽り、結果的に双方の安全性が低下してしまう国際関係論の概念。

核抑止論

核兵器の破壊的な報復力を背景に、相手国からの攻撃を思いとどまらせようとする考え方。「恐怖の均衡」とも呼ばれる。

国連平和維持活動(PKO)

紛争地域において、国連が中立的な立場で停戦監視や復興支援を行う活動。軍事要員も参加するが、武力行使は自衛などに限定される。

軍産複合体

軍隊、軍需産業、政治家などが密接に結びつき、戦争や軍拡を推進することで利益を得ようとする政治的・経済的な構造のこと。

関連資料

『軍事力で平和は守れるのか 歴史から考える』(南塚信吾 他著、岩波書店)

戦争と平和をめぐる百余年の歴史を振り返り、軍事力が実際に平和をもたらしたのか、あるいは紛争を拡大させたのかを検証した一冊。

『戦略の地政学 ランドパワー・シーパワーの教訓』(コリン・グレイ著)

地理的な条件が国家の戦略や軍事力にどのような影響を与えるかを解説した、地政学と安全保障の古典的名著。

『新・戦争論 現代の戦争をどう見るか』(石津朋之 著)

クラウゼヴィッツの戦争論を下敷きにしつつ、テロやサイバー戦など現代特有の戦争形態について分析した専門書。