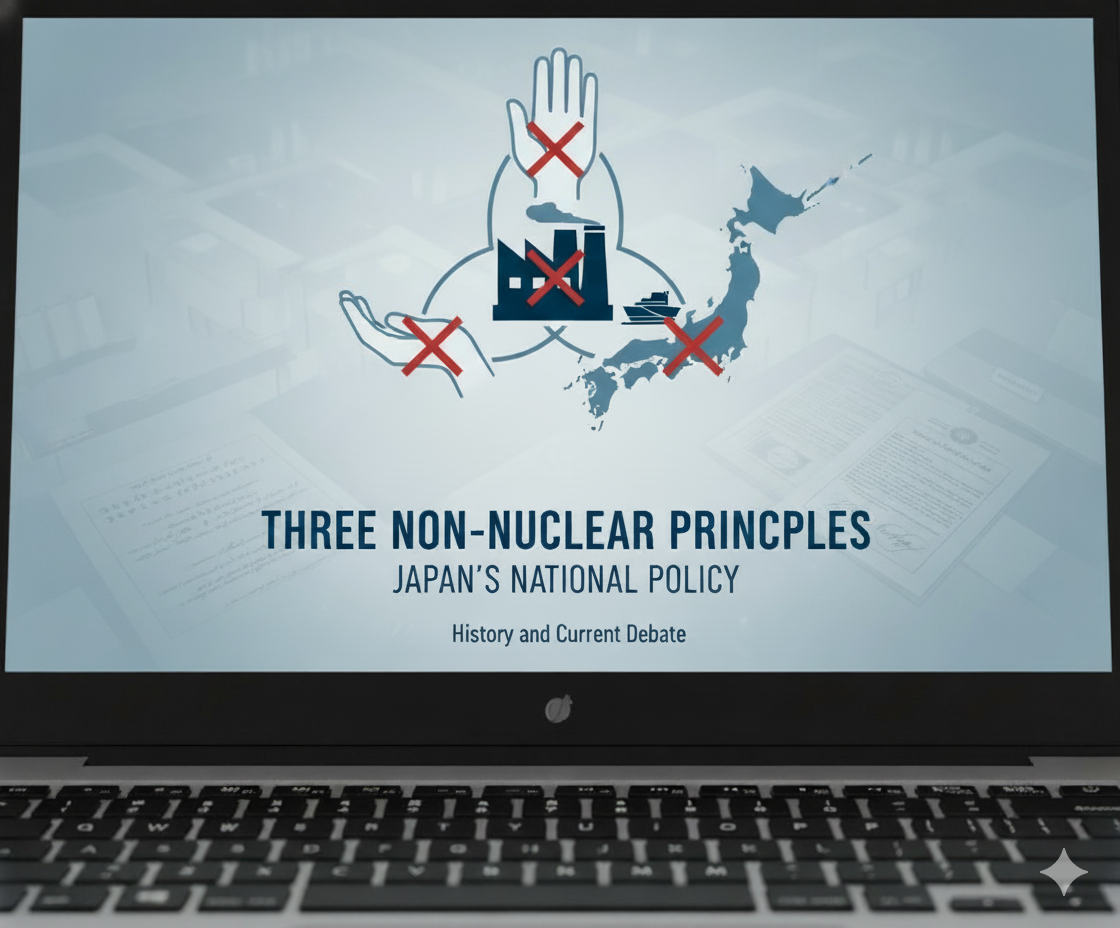

非核三原則とは?「持たず、作らず、持ち込ませず」日本の国是をめぐる歴史と現在の議論を徹底解説

「非核三原則」の概要

非核三原則とは、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という、日本の安全保障に関する基本政策のことです。

唯一の戦争被爆国として、核兵器の脅威から逃れ、世界の恒久平和に貢献するという日本の強い決意を示すものとされています。

この原則は、1967年(昭和42年)に当時の佐藤栄作総理大臣が国会答弁で表明したことに始まります。

1971年(昭和46年)には衆議院でこの三原則を遵守する旨の決議が採択され、日本の「国是(こくぜ)」(国家の基本方針)として確立されました。

佐藤栄作氏は、この非核三原則の提唱などが評価され、1974年にノーベル平和賞を受賞しています。

「非核三原則」の詳細

三原則の具体的な内容

非核三原則は、3つの具体的な原則から成り立っています。

第一の「持たず」は、日本が核兵器を保有しないことを意味します。

第二の「作らず」は、日本国内で核兵器を製造しないことを意味します。

これら2つの原則は、日本の原子力基本法においても「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限る」と規定されており、法的な裏付けも持っています。

最も複雑な「持ち込ませず」の原則

最も複雑で、長年にわたり議論の対象となってきたのが、第三の「持ち込ませず」です。

これは、他国の核兵器を日本の領土、領海、領空に持ち込ませない、通過させないという原則です。

しかし、日本はアメリカと日米安全保障条約を結んでおり、米軍の「核の傘」によって守られているという側面があります。

この「核の傘」の実効性と、「持ち込ませず」の原則をどう両立させるかが、常に政治的な課題となってきました。

「核密約」問題の存在

特に問題視されてきたのが、「核密約」の存在です。

過去において、日米間で「核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が、日本政府に事前通告することなく日本に立ち寄る(寄港・通過する)こと」を黙認するという密約が存在したのではないか、という疑惑が長らく持たれていました。

日本政府は長年密約の存在を否定していましたが、2009年に外務省が設置した有識者委員会は、広義の密約が存在したことを認める報告書をまとめています。

これは、「持ち込ませず」の原則が、実際には厳格に守られていなかった可能性が高いことを示しています。

現代の「核共有」をめぐる議論

近年、この非核三原則は新たな議論に直面しています。

北朝鮮による核・ミサイル開発の進展や、ロシアによるウクライナ侵攻、中国の軍備増強といった日本を取り巻く安全保障環境の悪化を受け、国内の一部から「核共有(ニュークリア・シェアリング)」の議論が提起されました。

核共有とは、NATO(北大西洋条約機構)の一部で行われているように、同盟国(アメリカ)の核兵器を自国内に配備し、共同で運用する仕組みのことです。

これを日本に適用しようとすれば、明らかに「持ち込ませず」の原則に反することになります。

政府は公式に「非核三原則を堅持する」との立場を変えていませんが、安全保障の現実と、国是としての理想の間で、非核三原則のあり方が再び問われています。

参考動画(YouTube解説)

まとめ:理想と現実の狭間で問われる日本の「国是」

非核三原則は、戦後日本の「平和国家」としてのアイデンティティを象徴する重要な政策です。

「持たず」「作らず」という原則は国民の間に深く浸透し、守られています。

一方で、「持ち込ませず」の原則は、日米同盟と核の傘という現実の中で、過去には「密約」によって形骸化していたとの指摘も根強くあります。

そして現在、日本周辺の安全保障環境が厳しさを増す中で、「核共有」という形で、この原則を現実に見直すべきではないかという議論も浮上しています。

唯一の戦争被爆国としての理想を貫くのか、それとも厳しい安全保障の現実に対応するために政策を変更するのか。

非核三原則は、日本の国のあり方を問う、重いテーマであり続けています。

あなたは、この非核三原則の現状と未来について、どう考えますか。

関連トピック

日米安全保障条約(核の傘): 日本の安全保障の根幹であり、アメリカによる核抑止力(核の傘)の提供を受けています。この「核の傘」と非核三原則、特に「持ち込ませず」との両立が、長年の議論の的となってきました。

核密約問題: 「持ち込ませず」の原則に反し、核搭載の米軍艦船の寄港などを日本政府が黙認していたとされる問題です。2009年の外務省の調査で、その存在が事実上認められました。

核共有(ニュークリア・シェアリング): ロシアによるウクライナ侵攻などを背景に、日本国内の一部政治家から提起された議論です。アメリカの核兵器を日本国内に配備・共同運用する構想であり、非核三原則の根本的な見直しを迫るものです。

核兵器禁止条約 (TPNW): 2021年に発効した核兵器を法的に禁止する国際条約です。日本政府は「核の傘」の必要性を理由に、この条約に参加していません。非核三原則を掲げる日本が条約に参加しないことについては、被爆者団体などから強い批判があります。

関連資料

佐藤栄作(ノーベル平和賞受賞): 非核三原則を提唱し、沖縄返還を実現したことなどが評価され、1974年にノーベル平和賞を受賞しました。彼の伝記や当時の国会答弁録は、原則の成立背景を知る上で重要です。

(書籍)『沖縄密約』や『核密約』に関する調査報道: 多くのジャーナリストや研究者が、非核三原則の「持ち込ませず」がどのように扱われてきたかを検証する書籍を出版しています。これらは、公式の答弁の裏側を知るための重要な資料です。

防衛白書(日本の防衛): 防衛省が毎年発行する公式文書です。非核三原則を日本の基本政策として明記しつつ、現在の安全保障環境をどのように分析しているかが記載されています。